BUDブランディング

BUD (BOSAI Universal Design)

Brand Strategy, Art Direction, Symbol Design, Logotype Design , Competition Planning & Management, Event Planning & Management, SNS Operation, Digital Creative, Website Production

Art Director: Shimizu Ryo

Cl: BUD

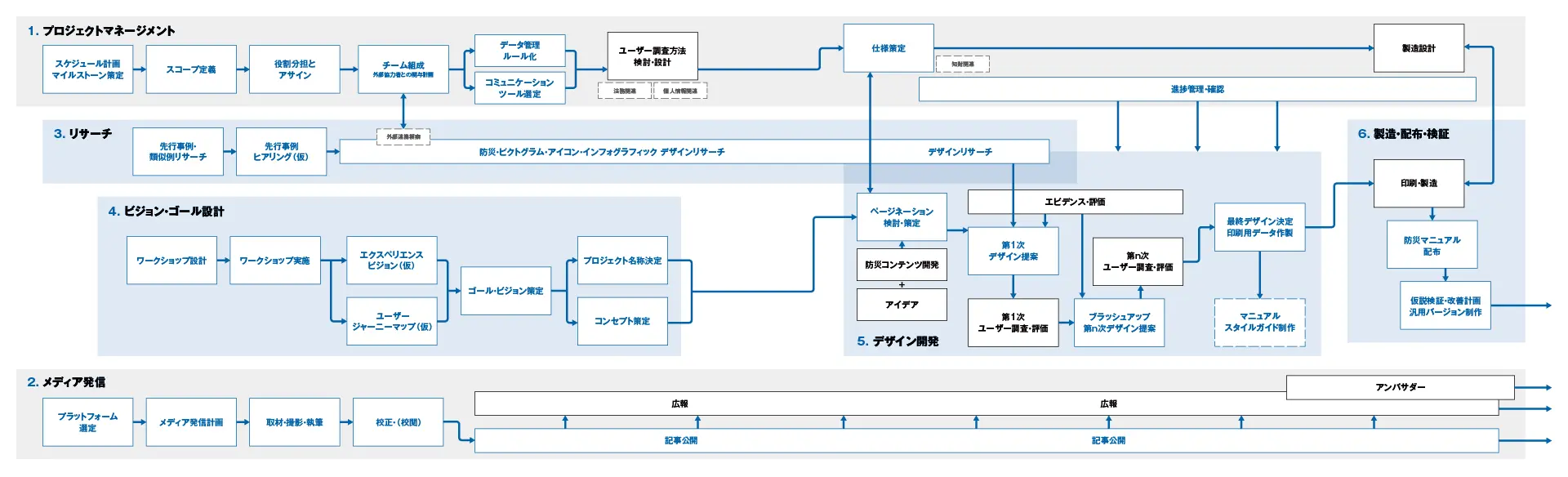

BUDプロジェクトビジョンとマイルストーンの策定

BUDのプロジェクトは、スタート時点ではEXPO2025 大阪・関西万博における多言語対応防災手帳の制作を目的としていました。有事の際に、日本語を母国語としない来場者がコミュニケーションをはかるためのツールとなるような想定です。

一方で、有事における被害を最小限に抑えるには、単に発災後の対応だけでは充分とは言えません。私たちの活動は、平時においてもそれぞれの人が防災意識を向上させることを目指す必要がありました。これらの活動の目的を踏まえ、Balloon Inc. はプロジェクトの全体像として、防災大国日本における「防災意識」の向上という、より大きなゴールとビジョンを設定しています。

これは、BUDプロジェクトが単なる特定の活動に留まらず、社会全体へ防災への意識を広め、高めていくことこそが、最も重要な意義であると考えているからです。

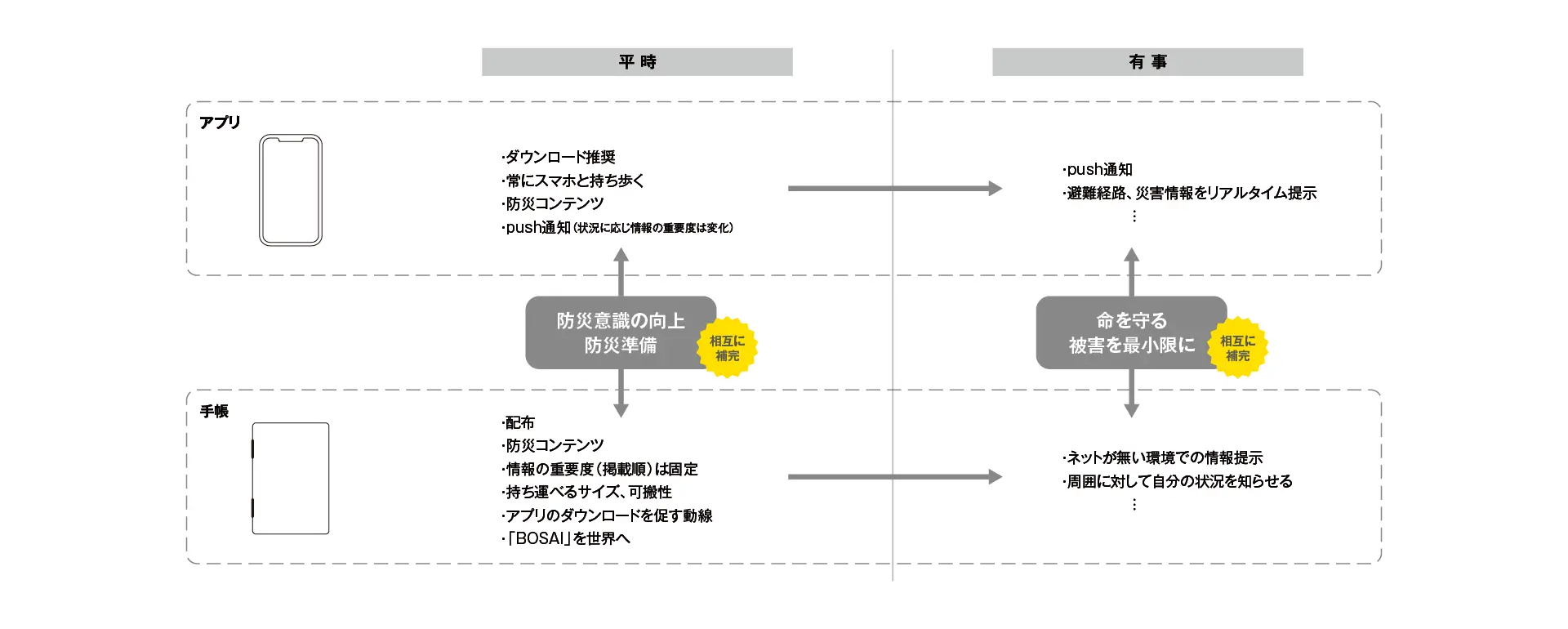

そのため、私たちはまず、以下のような全体像を一覧できるプロセス図をチーム内で共有しました。これは、メンバー全員が全体のプロセスを理解し、プロジェクトに取り組むことを目的としたものです。

アクションマップの制作と共有について

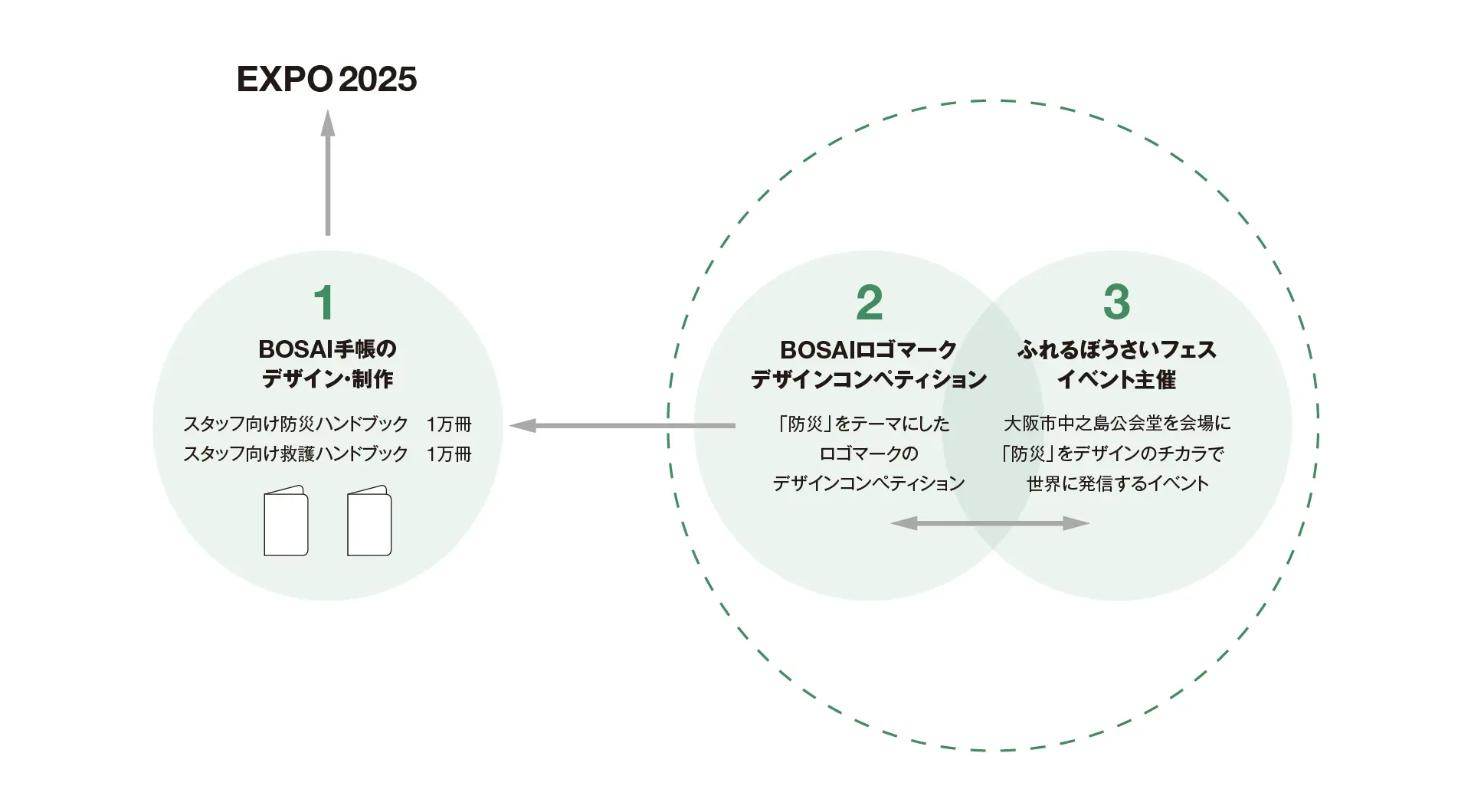

プロジェクトを進める中で、より多くの人々との関わりを創出し、「防災」への意識向上に繋がる企画の必要性を感じ、「BOSAIロゴマークデザインコンペティション」と「ふれるぼうさいフェス」という二つの企画を立ち上げました。

これらの企画は、それぞれ防災にまつわるテーマを設定し、この機会に少しでも多くの方に「防災」について意識してもらうことを目指しています。こうしたゴールとビジョンをチーム内で共有し、常に立ち戻るべき指針とするため、以下のような「BUDアクションマップ」を制作し、展開しました。

上記のゴールに近づけるべく、BUDプロジェクトの活動を対外的に発信するために、note、Facebook、X、Instagramなどの主要SNSアカウントを開設しました。

設立趣意書やビジョン、防災イベント参加レポートやシンボルマークの成り立ちなど継続的に記事化し、常に活動している様子を発信し続けました。

シンボルマークデザインについて

BUDの活動を進めていくにあたり、さまざまな協力者を巻き込んでいくことは非常に重要なプロセスでした。その際に私たちの活動の旗印となるような象徴的なマークを定めることで、防災のためのプロジェクトという共通の目的を視覚的に表現し、より多くの人々にBUDの存在と意義を伝えたいと考えています。

このシンボルマークは単なるデザイン以上の意味を持ちます。それは、災害から地域を守り、命をつなぐという私たちの強い決意の表れであり、また、協力者の方々との連帯を深めるための絆でもあります。

このマークを通じて、より多くの人々が防災への意識を高め、BUDの活動へ一人でも多くの方が参加してくれることを心から願っています。

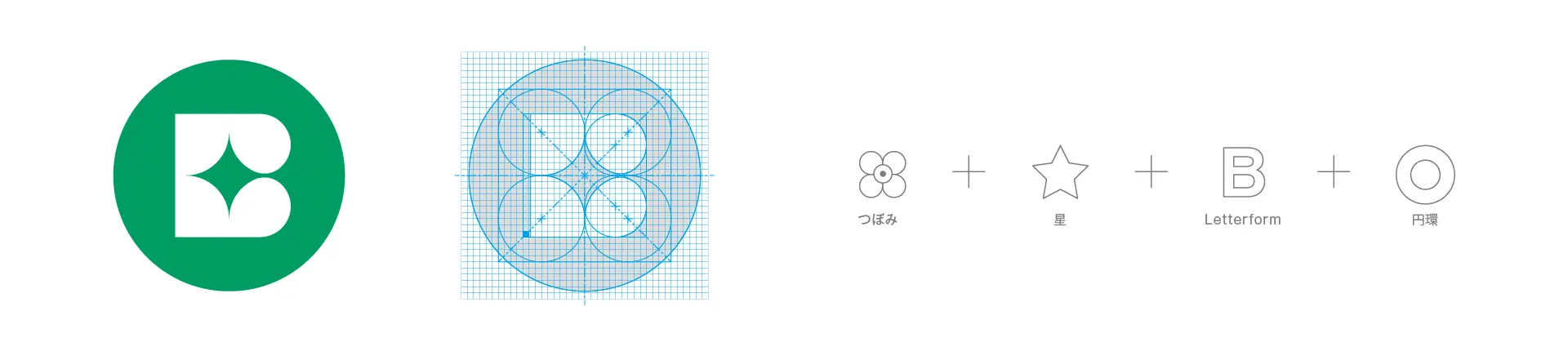

シンボルのモチーフは、「つぼみ」「星」「Bという文字」「円環」です。つぼみは、防災ユニバーサルデザインの略称である「BUD」からきています。

BUDは花のつぼみを意味する単語で、防災(Bosai)ユニバーサル(Universal)デザイン(Design)の頭文字と同じ綴りです。これから花開いていくつぼみを、我々の活動を象徴するものとして捉えました。

シンボルマークの中心部分がつぼみを表しています。同時に、四隅に鋭い角をもった造形とすることで星のモチーフとしても認識される造形にしています。星は、旅人にとっての道しるべであり、私たちの目指すゴールを示した旗印として、シンボルに統合しました。

Bは、BUDの「B」であると同時に、BOSAIの「B」でもあります。この2つの意味を持った「B」が視認できるデザインとし、円環によって統合することで、マークとしての使いやすさや視認性に配慮したデザインとしました。

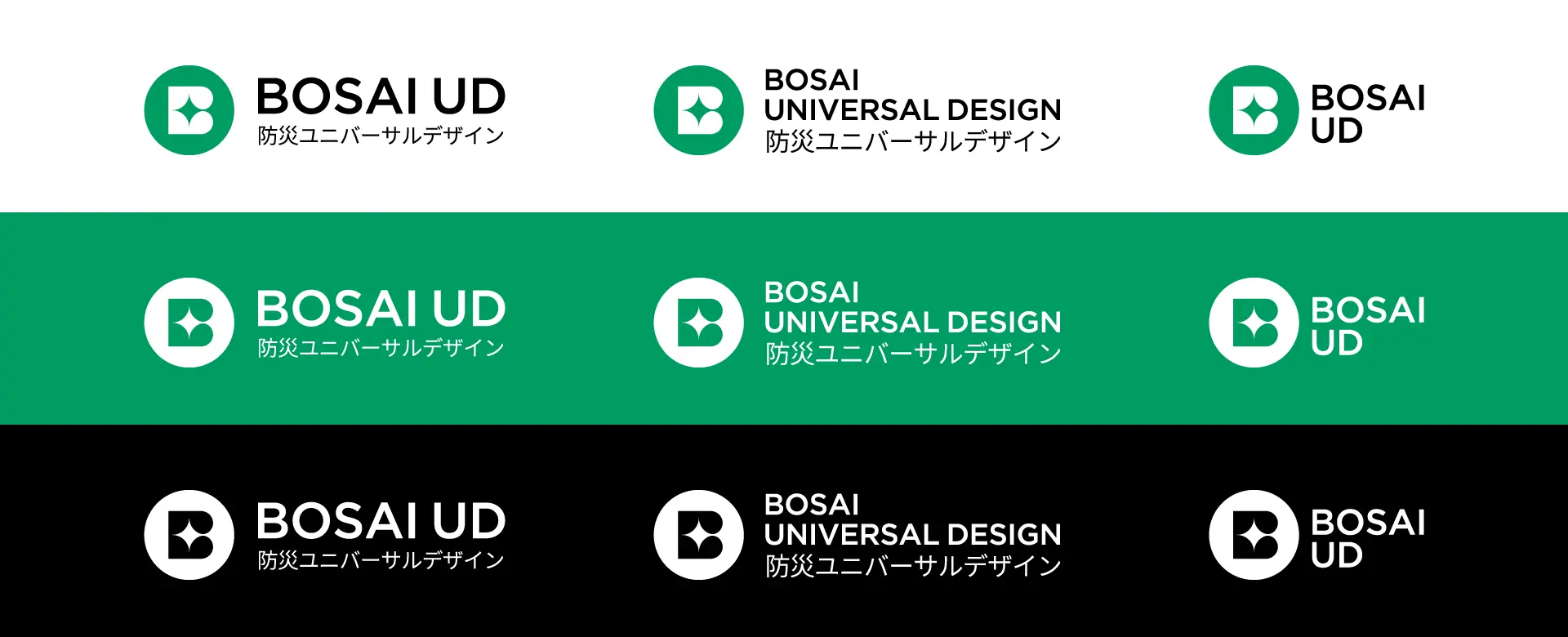

シンボルロゴを使用する際は、ブランドイメージを毀損しないためのガイドラインも策定しています。このBUDのシンボルをできる限り多くの人に活用してもらうためまた、正しいイメージを伝え判読しやすくするために、分かりやすく使用禁止例としてまとめました。

防災ハンドブックデザインについて

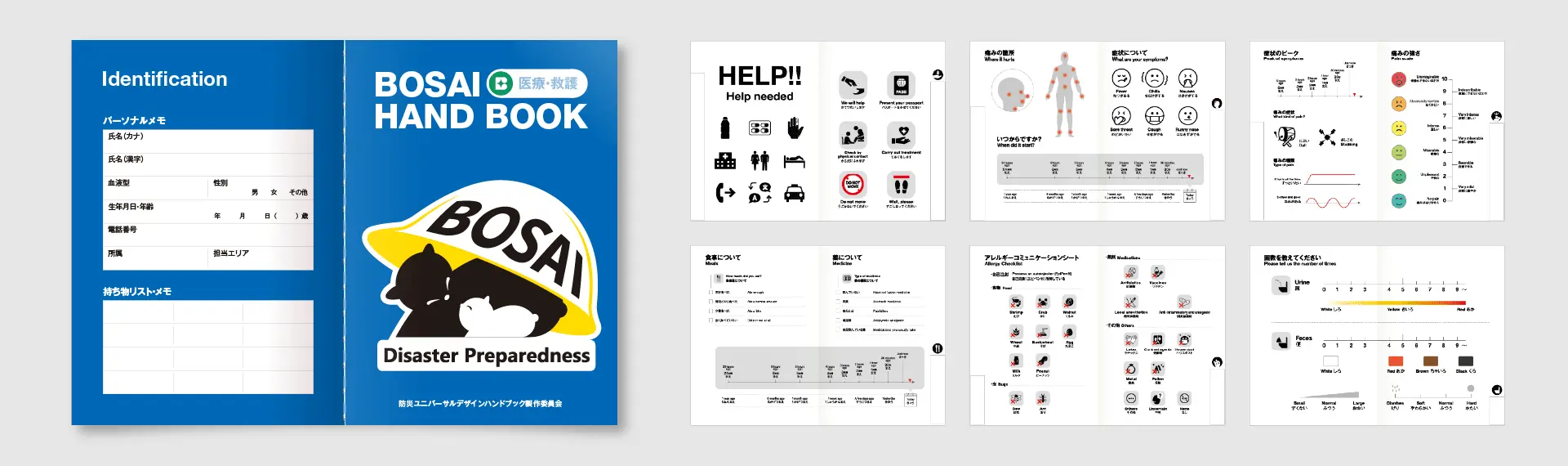

EXPO2025 大阪・関西万博における多言語対応防災手帳の制作にあたり、私たちは万博協会側との綿密な協議を重ね、以下のような方針を決定しました。

それは、来場者向けに手帳を配布するのではなく、現場のスタッフの皆さんに配布する手帳を制作するというものです。それぞれ「消防・防災」と「医療・救護」の2つの対象に特化するものとしました。

この手帳は、万が一の有事の際に外国人来場者と言葉が通じなくても、円滑なコミュニケーションを図ることができるようなサポートを目的としています。そのため、誰にでもわかるピクトグラムを用い、できる限り文字情報を無くすというアプローチを採用しました。

既存のピクトグラムデザイン規格のリサーチから始め、様々な国や地域の人々に適切に情報が届けられるように、何度もプロトタイプの試作を重ね、デザインをブラッシュアップしていきました。

加えて、スタッフの持つ手帳とアプリの役割や位置づけを明確にし、それぞれが相互に補完的な役割を果たせるように全体を設計しました。

ピクトグラムが拓く多言語対応とユニバーサルデザイン

万国博覧会といった国際的な大規模イベントにおけるコミュニケーションをサポートするために、多言語対応とユニバーサルデザインの視点は必須でした。そのため、多様な文化的バックグラウンドを持つ人々に対して、言葉の壁を越え、誰もが直感的に理解できるピクトグラムを採用しました。

多言語環境におけるピクトグラムの力

ピクトグラムは、言葉に頼らずに情報を伝えるという点で多言語環境に最適なツールです。例えば、様々な言語を話す人々が集まる場面では、ピクトグラムが迅速かつ正確な情報伝達を可能にします。シンプルな図形が示す意味は、言語間の障壁を取り払い、国籍や文化背景に関わらず共通認識を形成する手助けとなります。

一方で、デザインには慎重な判断が必要です。文化的な背景によって同じ図形でも異なる解釈が生まれる余地があるため、多文化環境での誤解を避けるための検証が欠かせません。世界中で共通認識されるピクトグラムのスタンダードを参考にしつつ、実際の人々の反応を確認しながら調整を重ねました。

以下に、主なリサーチの内容とプロセスについてまとめています。

ピクトグラムの構造

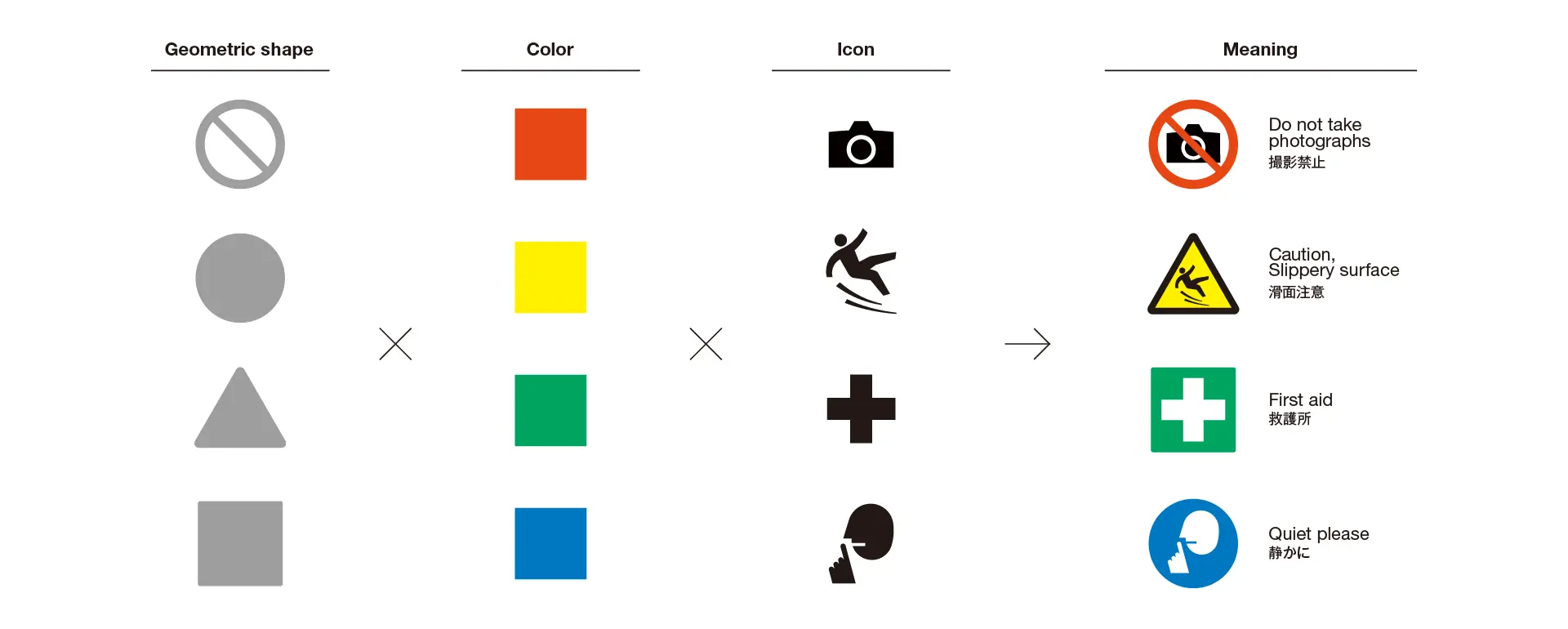

安全色や安全標識に関しては、国際標準化機構(ISO)によって、その形状と色が厳格に定められています。中でも、ISO 3864は「Graphical symbols – Safety colours and safety signs (図記号-安全色及び安全標識)」というタイトルの標識デザインの原則を定めた国際規格です。

ISOおよびJIS規格で定められた形状とカラーの組み合わせに加えて、アイコンを用いることでより具体的な意味を付加することが可能になります。

下の図に示すように、カメラや人物といった具体的なモチーフ、あるいは十字のような抽象的な図形まで、多様なグラフィック要素を組み合わせることで、さらに詳細な意味合いを指し示すことができます。

こうした要素の組み合わせによって、ピクトグラムの構造を表現することができます。

その一方で、例えばアラブ諸国では赤十字のデザインは忌避されており、代わりに赤い三日月に置き換えられています。文化をまたいだ表現には、国際的・文化的に中立なデザインが必要です。

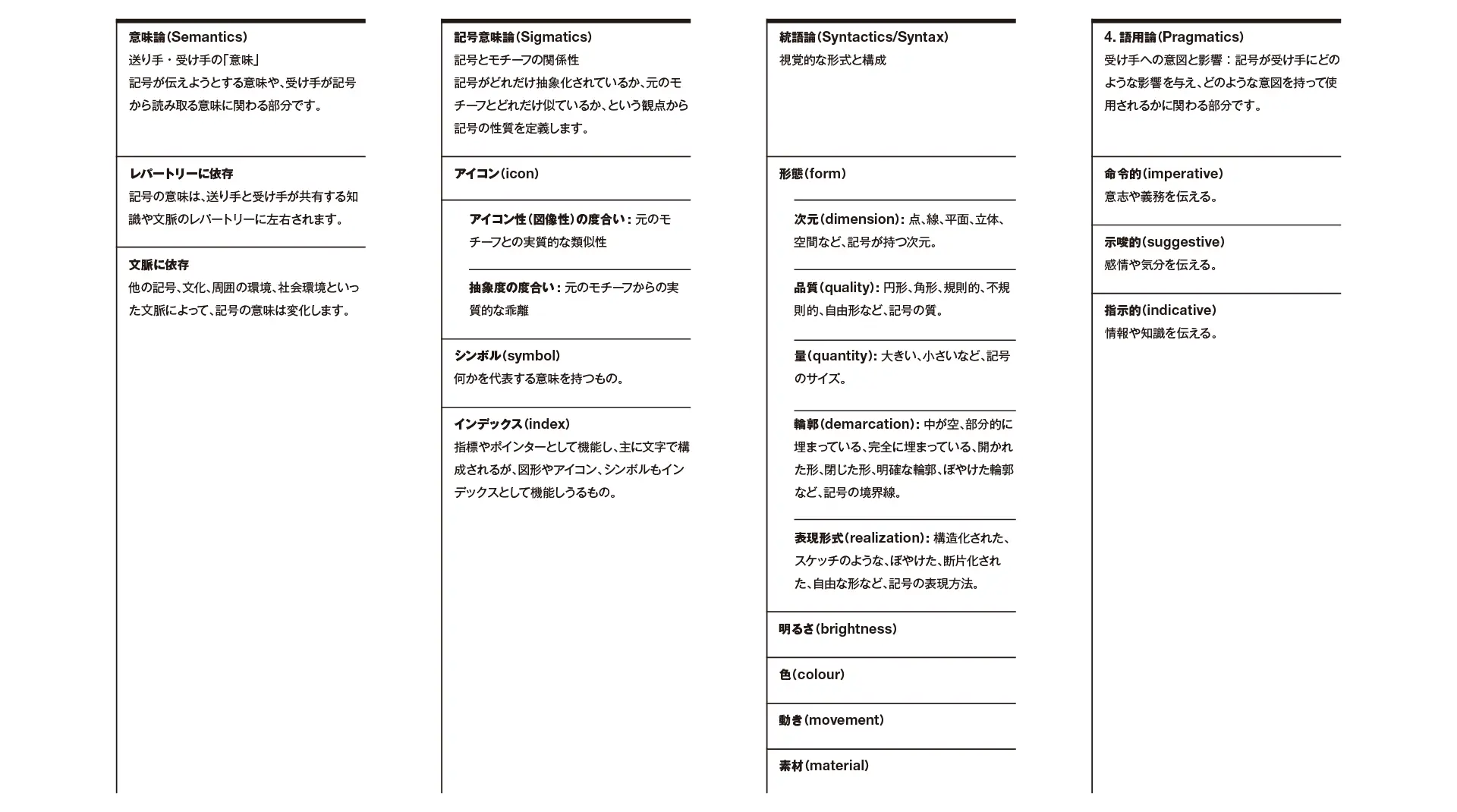

ピクトグラムの視覚記号を構成する要素の分類

受け手によって解釈がずれるという課題に対し、記号論的なアプローチを用いて解決策を探りました。この図は視覚記号(Visual signs)を分析するための主要な要素を、記号論的なアプローチを用いて分類したものです。視覚的な記号を「意味論(Semantics)」「記号意味論(Sigmatics)」「統語論(Syntactics/Syntax)」「語用論(Pragmatics)」といった4つの側面から捉え、それぞれがどのように機能し、解釈されるかを体系的に示したものが下の図です。

ピクトグラムをデザインするにあたっては、特に記号論的な視点からデザイン要素を事前に検討し、その情報を全体のルール策定や設計に活かしました。

情報の整理とページネーション制作

ピクトグラムのデザインリサーチと並行して、防災手帳に掲載する情報の設計も進めました。国内の自治体や各団体が発行する防災関連情報には、非常に多くの知見が含まれています。

例えば九州地方の自治体が発行しているものには、外国人向けに情報を適切に提示するための情報整理とデザインが施されています。そうした過去の知見を参考にしながら、全体の情報整理と構造化、ページネーションについて制作を行いました。

手で掲げることによる周囲への情報伝達

下イメージの左はSOS発信用のデザインです。手帳自体を手で持って高く掲げることで、遠方の来場者にも緊急的な状況であることをスピーディーに伝達するアイデアです。

ページ全体を赤色で塗りつぶすことで緊急性を表現します。また、補助的な情報として「SOS」表記の下にモールス信号も付与しました。ページを手で持つ想定のためページ下部に空間を設けています。

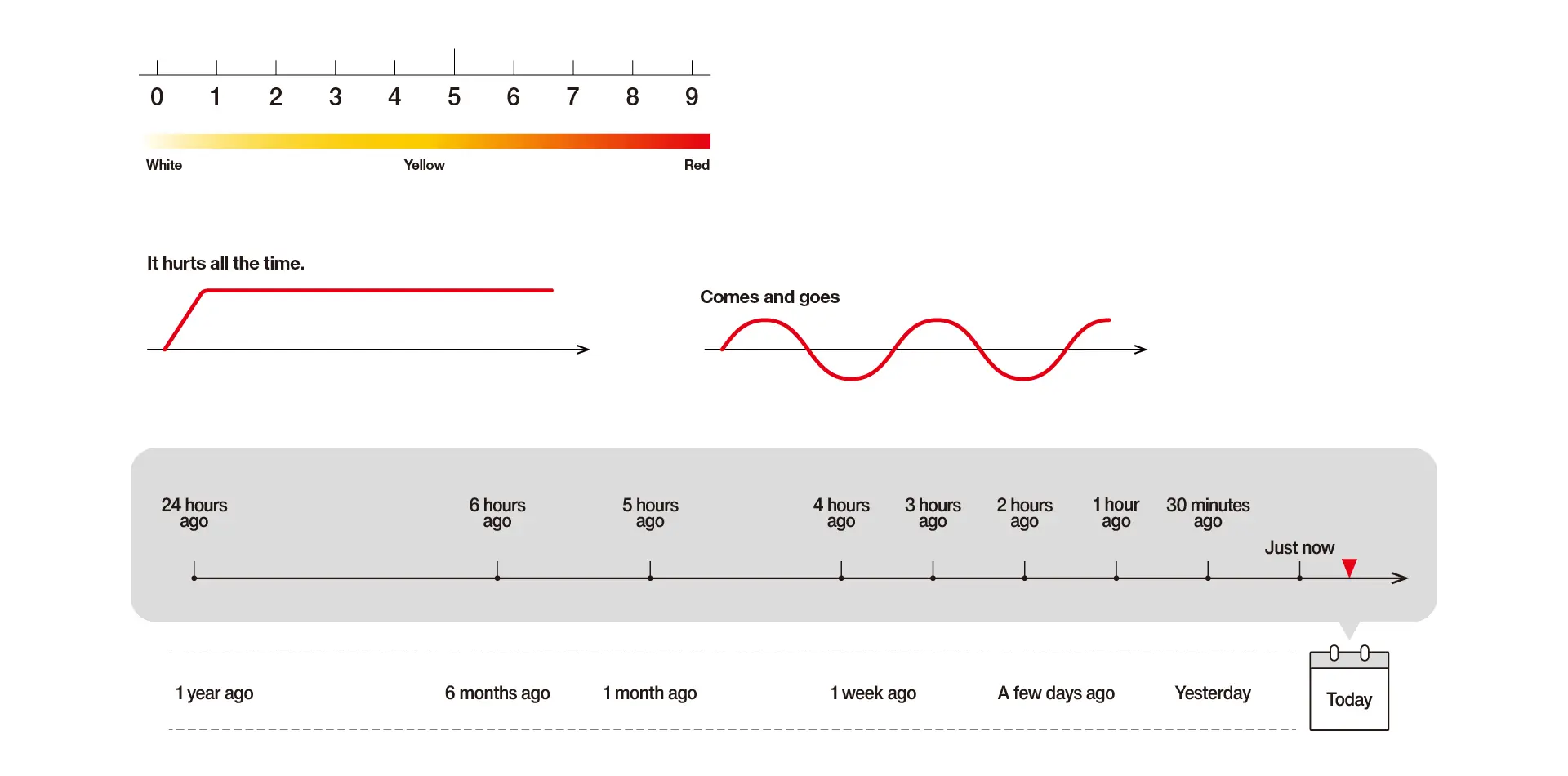

スケールのデザイン表現

指差しで言葉を介さずにコミュニケーションをとるための防災手帳において、段階を示す「スケール」のデザインは様々な状況で非常に有効です。

これらのデザインは、統一されたルールに基づいて表現されており、どのページを開いても同じトーンで直感的に理解できるよう工夫しています。

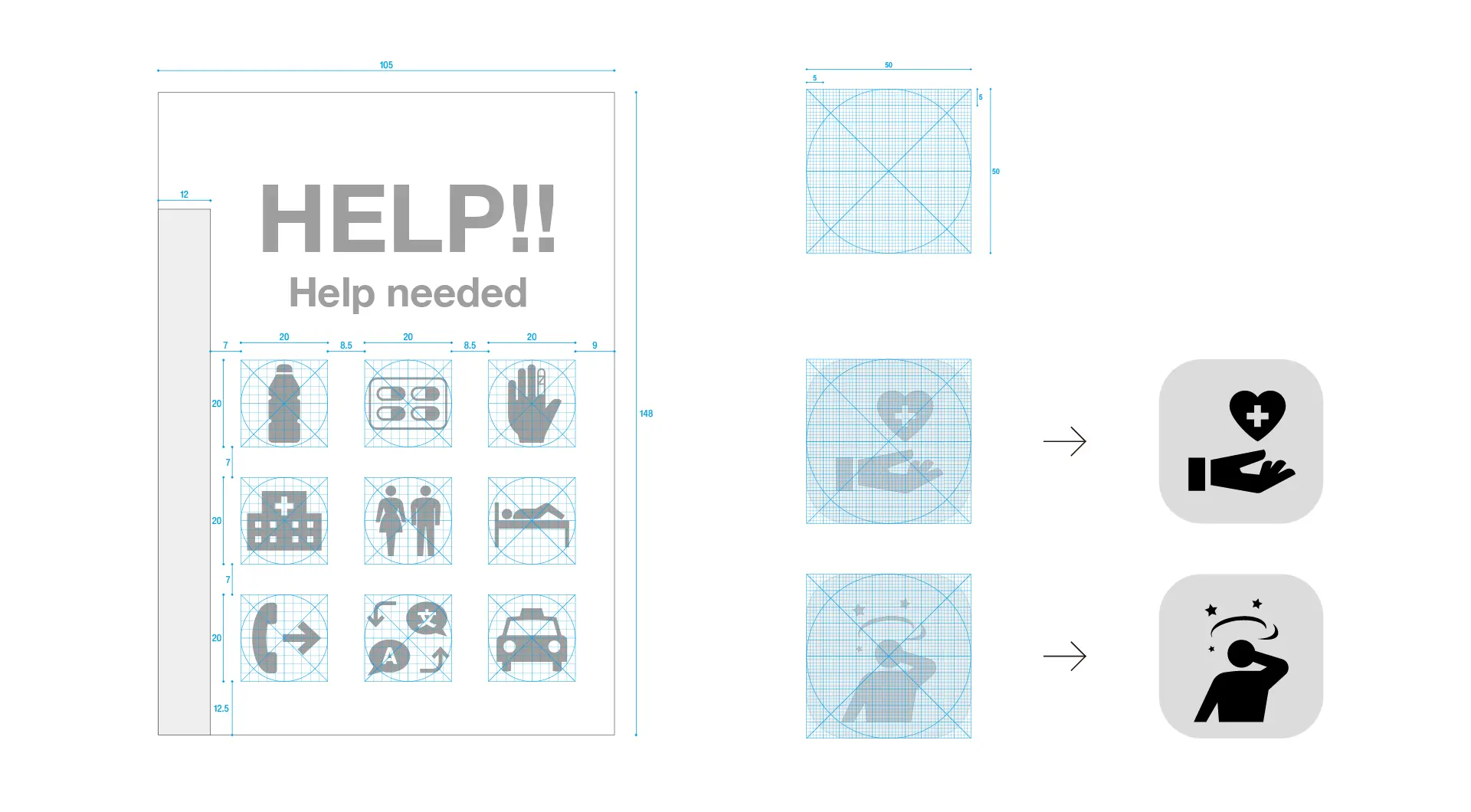

ピクトグラムサイズの検討

下図の左「HELP」ページは、手帳の最初のページに掲載した来場者とのコミュニケーション用のコンテンツです。傷病者に対して、まずは必要なものや状況を把握するため、指差しによってそのニーズを把握します。

コミュニケーションの導入段階で把握する必要のある情報を集約しました。子どもからお年寄りまで、様々な体格の人に対して適切なサイズで理解してもらう必要があるため、まずは全体のレイアウトグリッドを決定し、グリッドを基準にピクトグラムのデザインを進めています。

そうした寸法は、人間工学的な観点から決定しています。人間工学データやキーボードなどのデザイン基準で用いられるパーセンタイル値を参考に、(相対的に女性よりも太いサイズである)成人男性の人差し指の幅(第2指爪中央指幅)を18~23mm程度と想定しました。

これらの数値を考慮し、ピクトグラムのデザインにおいて、どこまで要素を省略しながら抽象度を上げるか、モチーフとしての適切な特徴を描くか、といった検討を繰り返し行いながら、進めていきました。

全てのピクトグラムは、緻密に設計されたデザイングリッドを基盤として構築されます。このグリッドは、デザインの強力な補助ツールとして機能し、ピクトグラムに明確な形式的連続性と視覚的なリズムをもたらします。最終的なデザインの仕上げにおいて、グリッドから一部分を解放したディティール調整が、最適な視覚的バランスを生み出すこともあります。

加えてデザイングリッドは、複数の階層を持つ単位で構成されています。基本となる正方形の「単位」は、ピクトグラムを構成する全ての要素(点、線、面)の起点となります。特に、最外形の正方形を基盤とするグリッドは、更に細かく、均等な副次グリッドによって5つに分割されます。これにより、さらに高い精度でのディティール調整を実現します。

これらの単位は、統一された基準寸法(mm)を用いて一貫して適用され、システム内の全てのピクトグラムにおいて適用され、ブランドの一貫性を保ちます。

スタッフ向け防災ハンドブックのデザイン

これらのリサーチとディスカッション、プロトタイプの制作をテストランで試用するなど、様々なアプローチから多くの人に協力をいただき、最終的に完成したデザインが以下のようなものです。

「消防・防災」と「医療・救護」といった異なる2種類の手帳であることを一目で分かるようにカラーリングによって、万博におけるデザインテイストとの整合をはかりました。

また、情報提示の「距離感」をあらかじめ設定することで、書体サイズの段階的な設定と、レイアウトへの反映を行っています。

Balloon Inc. では、ブランド戦略の立案から実施運営まで、初期段階から一貫してサポートしています。ブランドに関する私たちの考え方は、以下にまとめております。こちらも是非ご覧ください。