アーティストに学ぶTwitter運用の成功事例

本記事では、若年層を中心に圧倒的な支持を集める「YOASOBI」「ずっと真夜中でいいのに。」「ヨルシカ」の3組のTwitter運用を分析し、参考にできるTwitter戦略のヒントを探っていきます。

タイアップ発表時の話題の作り方、フォロワーとの関係構築など、Twitterのアルゴリズムを踏まえ、リーチとエンゲージメントを獲得する戦略を分析します。

※本記事では、「X(旧Twitter)」ではなく「Twitter」と表記を統一します

01_なぜ「夜好性アーティスト」をとりあげるのか

ネットカルチャー発信の音楽の中でも、いま注目を集める“夜好性”。

「YOASOBI」「ずっと真夜中でいいのに。」「ヨルシカ」、この3組は”夜”という言葉に由来する名前を持ち、その音楽を愛好するリスナーを総称として「夜好性」と言われています。

2025年3月現在、彼らのTwitterフォロワー数は圧倒的な数字を誇ります。

●YOASOBI 総計約268.5万フォロワー

・公式アカウント:121.6万フォロワー

・ikura(幾田りら):79.4万フォロワー

・Ayase:56.5万フォロワー

・幾田りらスタッフ:11万フォロワー

●ずっと真夜中でいいのに。 総計約102万フォロワー

・公式アカウント:38.6万フォロワー

・ACAね:63.4万フォロワー

●ヨルシカ 公式アカウント 63.4万フォロワー

これほどの大きな影響力を持つ彼らのTwitter運用には、「推し」をブレイクさせたい全ての人が学ぶべきポイントが詰まっています。

02_ビジュアルファーストの戦略で世界観を強化

〜ほぼすべての投稿に画像・動画・リンク〜

夜好性のTwitterアカウントを分析すると、テキストのみの投稿はほぼ皆無。

投稿の大半は画像・動画・リンク付きか、タイアップ相手や過去ツイートの引用RTとなっています。この徹底したビジュアル重視の姿勢は、彼らの音楽が持つ「世界観」をSNS上でも表現するための意図的な選択と言えるでしょう。

特に注目すべきは、アーティスト(グループ)のアカウントと個人アカウントの使い分け。グループアカウントでは告知に徹し、ほぼ全ての投稿に視覚的要素を伴うのに対し、幾田りらやayase、ACAね の個人アカウントではテキストのみの投稿も行っています。

アーティスト個人としてのアカウントではテキストのみのツイートを多用するという運用により、いい意味でのオフィシャル/アンオフィシャル感が出る効果もありそうです。

この戦略が生み出す効果は2つ。

1つは、公式アカウントの「世界観の一貫性」が保たれること。もう1つは、個人アカウントとの対比により「オフィシャル/アンオフィシャル」の絶妙なバランスが生まれ、ファンにとって「特別感」と「親近感」の両方を味わえるようになっています。

さらに、Twitterのアルゴリズム的にも、画像・動画付き投稿はテキストのみよりも表示優先度が高くなると言われています。アルゴリズムを味方につけつつ、独自の世界観を表現することに成功していると言えそうです。

●明日から使えるポイント

・公式アカウントでは視覚的要素を必ず含め、一貫した世界観を表現する

・複数のアカウントを運用できる場合は、役割分担を明確にする

・テキストのみの投稿は個人アカウントや特別な瞬間に限定し、希少価値を高める

03_タイアップ告知の戦略的ステップ

〜ファンの期待を最大化する情報展開〜

人気アーティストの特権とも言えるタイアップ。夜好性アーティストたちは、この貴重な機会をTwitter上でどのように活用しているのでしょうか。

彼らの投稿パターンを分析すると、興味深い共通点が浮かび上がってきます。

●タイアップ告知のパターン

1. 自己発信:アーティスト公式アカウントからタイアップ情報を第一報として発信

→まず、自己発信でファンに直接告知することで、最初の衝撃と喜びを共有

2. 相互確認:タイアップ相手の公式アカウントのツイートをリツイート

→タイアップ相手とのリツイートの掛け合いで、両者のファン層に同時にアピール

3. 関係者の声:原作者や関係者の喜びの声をリツイートで拡散

4. メディア露出:音楽ナタリーなどの業界メディアの記事をリツイート

→業界メディアの記事をリツイートすることで、ニュースとしての価値と信頼性を付加

※1〜4を同じタイミングで一気にツイート&RTする

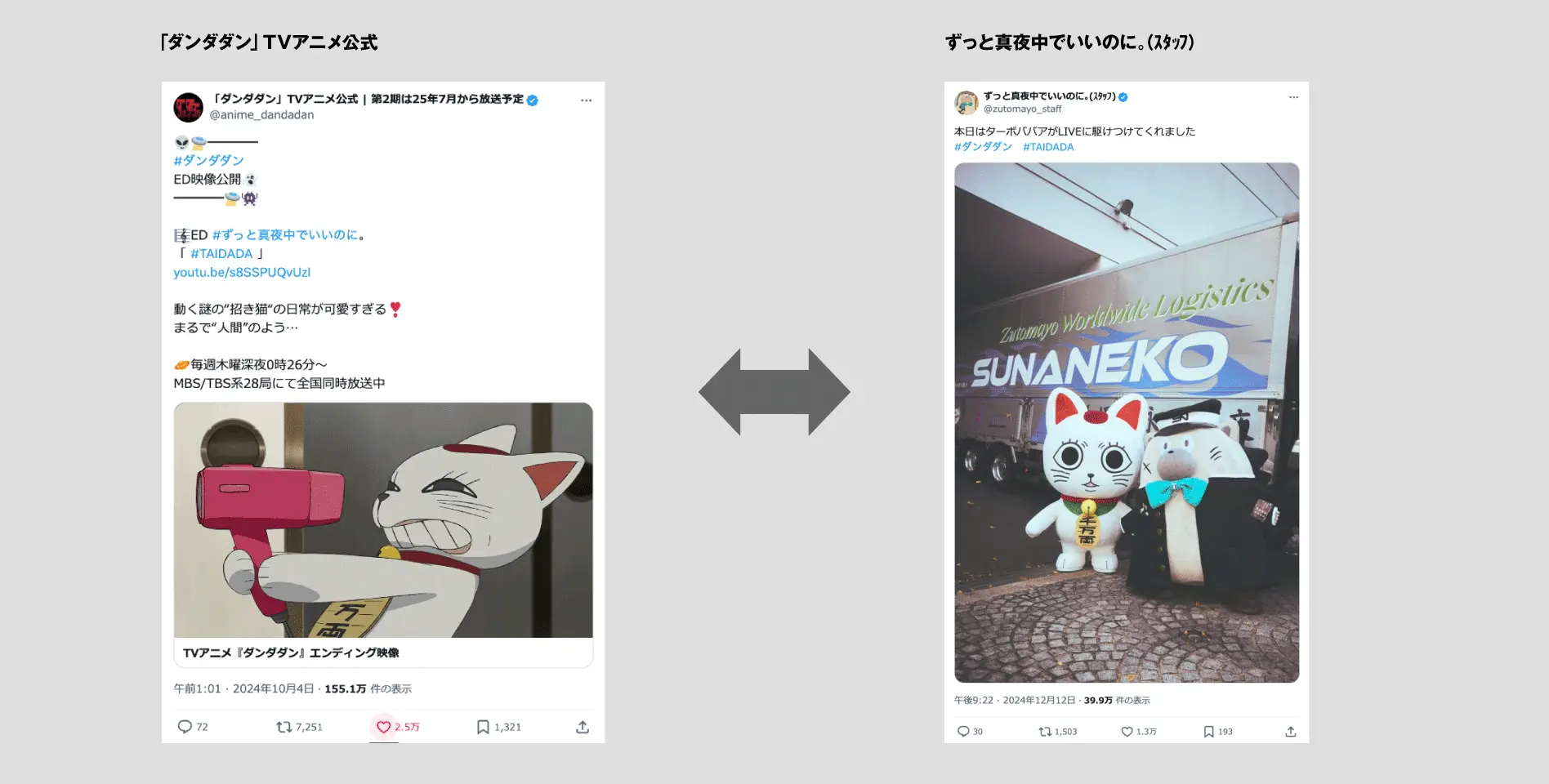

アニメやドラマなど一定期間続くタイアップの場合はさらに以下のようなパターンが見られます。

・放送日当日の朝に「本日○○の放送日です」とリマインドツイート

・タイアップ相手の放送告知ツイートをリツイート

・放送後の感想や次回予告のツイートをリツイート

これらの継続的な投稿により、タイアップ期間中、常にファンの関心を維持し、作品への注目度を高めています。

https://x.com/zutomayo_staff/status/1869748283389981117

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1809441367233576985

アーティスト個人のアカウントでタイアップ相手(この場合、アニメ ダンダダン)の感想をツイートし、それをアーティストアカウントでRTするという方法もよさそうです。

https://x.com/zutomayo/status/1869766151234097162

タイアップとは異なりますが、出演する番組やラジオなどがある場合、当日の放送前にリマインドすることも重要です。(引用RTは予約投稿できないため、告知したい時間帯に手動で引用RTをする必要があります)

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1901892685134516272

●明日から使えるポイント

・タイアップ告知は一度きりではなく、複数回に分けて戦略的に行う

・長期的なタイアップの場合、定期的なリマインドの仕組みを構築する

タイアップは単なる宣伝の機会ではなく、ファンエンゲージメントを高め、新たなファン層を開拓するチャンス。

04_新曲告知のバリエーション戦略

〜YOASOBIに学ぶエンゲージメント最大化術〜

新曲リリースは、アーティストにとって最も重要な告知機会。しかし、単調な「新曲リリースしました」という投稿では、Twitterアルゴリズム上の露出が限られるだけでなく、フォロワーの興味も惹きつけにくくなります。

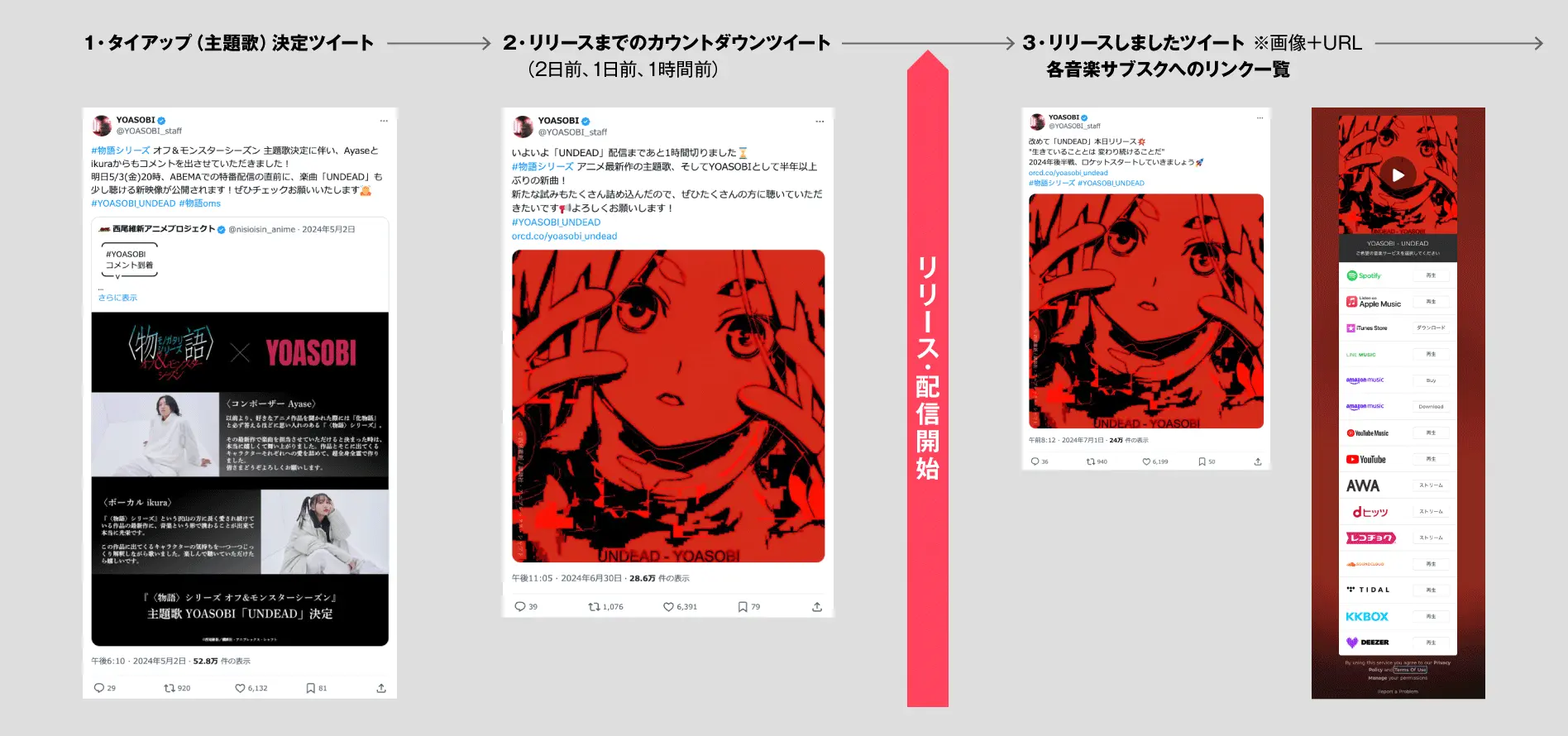

ここでは、特にYOASOBIの新曲告知戦略に注目し、Twitterアルゴリズムを巧みに活用した多角的なアプローチを時系列で分析します。彼らは同じ新曲でも、発表のたびに視点や切り口を変え、多様な投稿を戦略的に展開。これにより、アルゴリズム上の露出最大化とフォロワーの飽きを防ぐ二重の効果を生み出しています。

この「一つの情報を多角的に見せる」手法は、エンターテイメント業界に限らず、あらゆる分野のSNS運用において応用可能な貴重なレッスンと言えそうです。

1・タイアップ(主題歌)決定ツイート

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1785960030510203131

2・リリースまでのカウントダウンツイート(2日前、1日前、1時間前)

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1807415127299522832

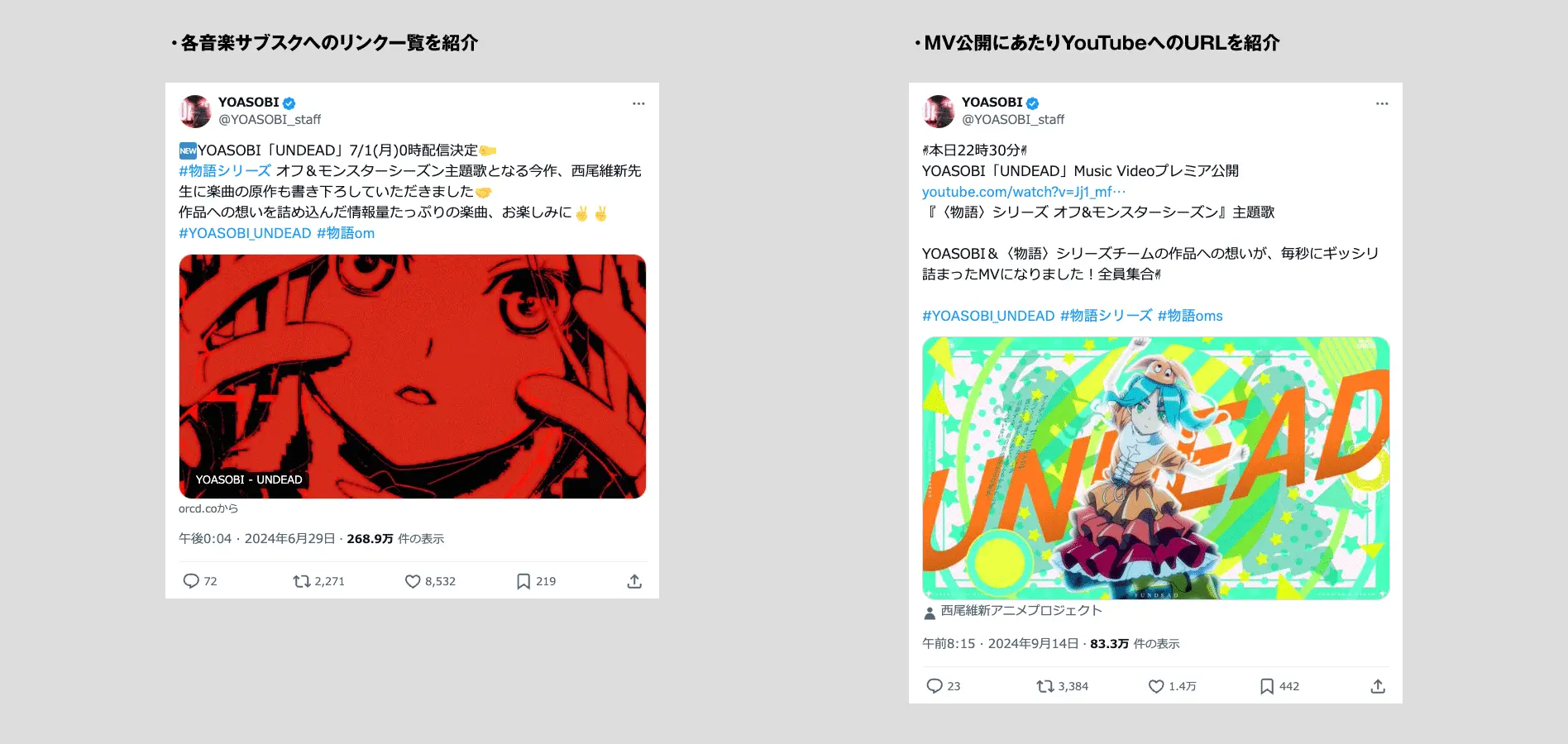

3・リリースしましたツイート ※画像+URL

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1807552701624173050

各音楽サブスクへのリンク一覧を紹介

https://orcd.co/yoasobi_undead

4・YouTubeでMVをプレミア公開しますツイート

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1834732651137450105

5・PVを絡めてのツイート

※画像+YouTubeURL

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1834954506507108799

6・PVの監督のツイートを引用RT

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1834950410144301352

7・音楽サブスク系チャートインのツイート

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1808415431788843494

https://x.com/YOASOBI_st aff/status/1808009256383254574

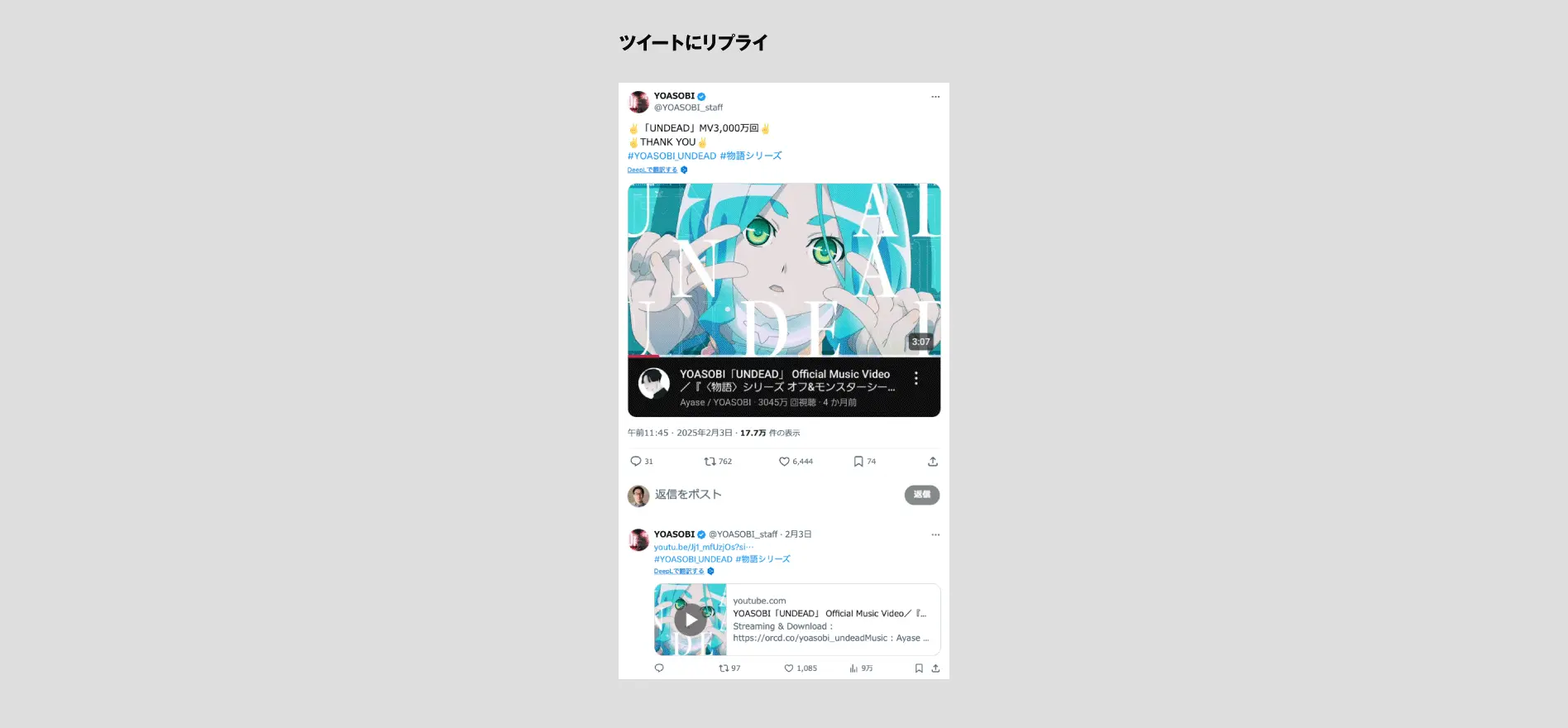

8・「MV再生数〇〇回超えました」ツイート

※1ツイート目には画像とハッシュタグ→リプライの2ツイート目にYouTubeURLとハッシュタグ

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1886244566900310318

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1892010568913125478

9・TikTokでの第三者のアカウントからの投稿をシェア

※画像のみでTikTok関連のURLなどはナシ、TikTokのスクショ画像のみ

ツイート内の「いいねや再投稿も気まぐれでしているので、皆さまのオススメや自薦もぜひお寄せください✌✌」という文言が良いですね。

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1876459802702082101

10・ライブに絡めて再度YouTubeURLを投稿

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1867926455361155137

また、以下はヨルシカの曲解説的なツイートです。こういった内容であれば新曲公開時ではなくともツイートできそうです。(ツイート準備にコストはかかりそうですが)

11・曲のバックグラウンドを説明

https://x.com/nbuna_staff/status/1894355951651885458

05_ハッシュタグ最適化戦略

〜アルゴリズムとのせめぎあい①〜

Twitterのアルゴリズムとハッシュタグの関係性は常に変化していますが、最新の知見によれば:

・ハッシュタグの過剰使用はインプレッション低下を招く可能性がある

・多数のハッシュタグを含む投稿はスパム判定のリスクが高まる

・理想的なのは1ツイートあたり1〜2個の厳選されたハッシュタグ

と言われています。

夜好性のアーティストたちのツイートを見てみると、上記の原則に忠実です。彼らの直近のハッシュタグ使用を分析すると、1ツイートにつき1ハッシュタグが多い模様。実際に使用されているハッシュタグは以下の通りです。

●YOASOBIが使用しているハッシュタグ

・イベント型:#YOASOBI超現実、#劇場版YOASOBI、#YOASOBIアジアツアー、#YOASOBI武道館

・楽曲型:#YOASOBI_UNDEAD、#YOASOBIアイドル

●ずとまよ。が使用しているハッシュタグ

・アーティスト名:#ずとまよ

・イベント型:#ずとまよ感想会、#スナネコ建設

・楽曲型:#TAIDADA

●ヨルシカが使用しているハッシュタグ

・イベント型:#ヨルシカ_前世

・楽曲型:#ヨルシカ_へび

特筆すべきは、新曲発表時の「アーティスト名_曲名」形式のハッシュタグ戦略です。アンダーバーを活用することで、楽曲ごとのコミュニティ形成とトラッキングを容易にしています。これにより、ファンの反応を曲別に集約し、特定楽曲に関連する投稿を簡単に検索できる環境を整えています。

また、タイアップ時には相手先のハッシュタグ(#プレイステーション30周年、#ダンダダン、#チ球の運動について)も活用し、クロスプロモーションの効果を最大化。新規ファン獲得の入口として機能させています。

ハッシュタグ選択の極意は「量より質」。多くのハッシュタグを詰め込むよりも、戦略的に厳選された1つのハッシュタグが、より大きなエンゲージメントを生み出します。

興味深いことに、”夜好性”アーティストたちは自身のアカウントから単体のアーティスト名ハッシュタグを使用することが比較的少ないのです。

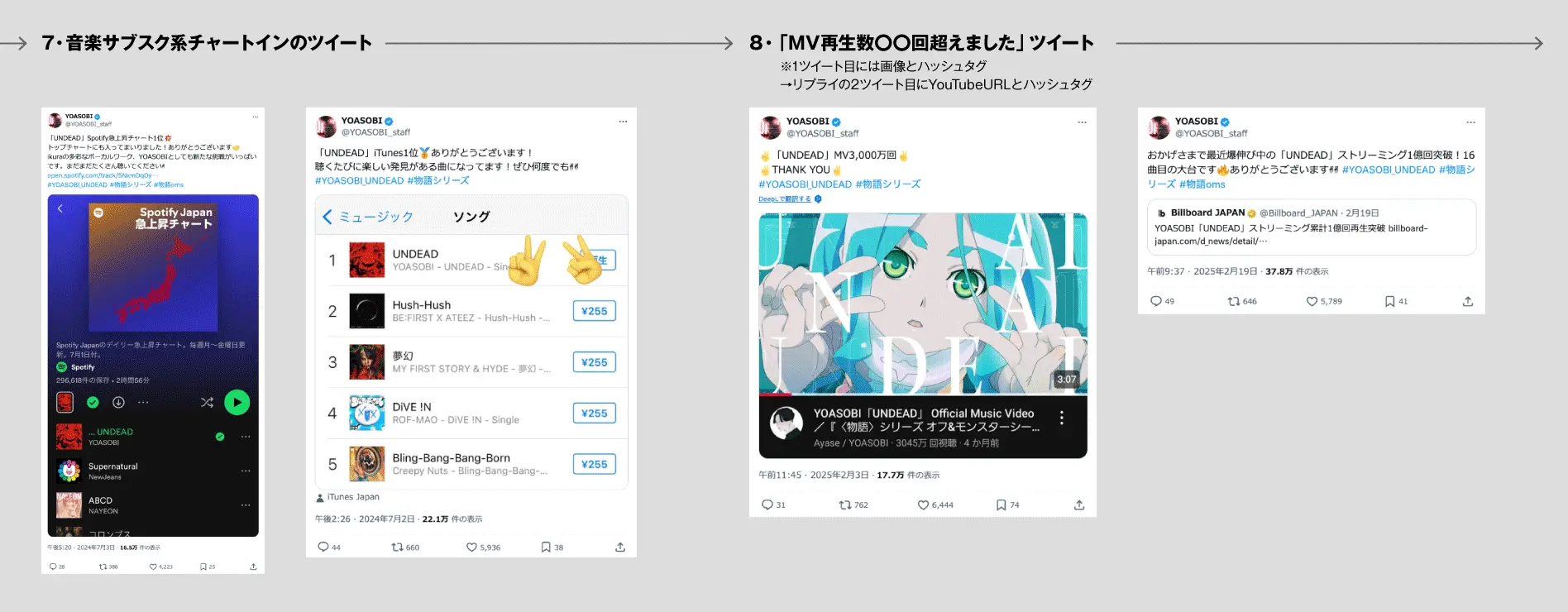

たとえば、ずとまよ。がアニメ「ダンダダン」のエンディングを担当したときは、

・アニメ「ダンダダン」公式アカウントは「#ずっと真夜中でいいのに。」のハッシュタグを投稿で使用

・ずとまよ。公式アカウントは「#ダンダダン」のハッシュタグを投稿で使用

(ダンダダン側が #ずっと真夜中でいいのに。のハッシュタグを使用)

https://x.com/anime_dandadan/status/1841871205936332965

(ずとまよ側が #ダンダダンのハッシュタグを使用)

https://x.com/zutomayo_staff/status/1867183222960075164

この「ハッシュタグでお互いの名を呼び合う」運用には以下の効果が期待されます。

・クロスプロモーション効果の最大化

→相手のハッシュタグを使うことで、相手のファン層へのリーチが拡大

・アルゴリズム上の優位性

→自分自身のハッシュタグよりも、タイアップ相手のハッシュタグを使うことで「新しい文脈」としてアルゴリズムに認識される可能性

・コミュニティの融合

→両者のファンコミュニティを緩やかにつなぎ、新しいファン獲得の機会を創出

06_URLとリーチのジレンマ

〜アルゴリズムとのせめぎあい②〜

Twitterのアルゴリズムでは、外部サイトへのURLを含むツイートは、フォロワーのタイムラインに表示されにくくなります。

イーロン・マスク自身も「競合他社の宣伝やスパムと判定されたURL」に対するリーチ制限を認めていますが、実質的には多くの外部リンクがこの影響を受けています。

https://x.com/elonmusk/status/1604615711036407809

音楽アーティストにとって、これは大きなジレンマです。YouTubeのMVやサブスクリプションサービスへの誘導は必須ですが、それがリーチを減少させる。夜好性アーティストたちは、このジレンマにどう対応しているのでしょうか?

1. リプライURL戦略

YOASOBIが採用する一つの方法は「親ツイート+リプライURL」の組み合わせ。まず動画や画像を含むメインツイートを投稿し、そのリプライとして各種URLを記載します。

これにより、メインツイートのリーチを確保しつつ、興味を持ったフォロワーにURLを提供できます。

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1886244566900310318

2. URL完全排除戦略

別のアプローチとして、告知ツイートからURLを完全に排除する方法も。

「新曲『XXX』配信スタート!」と告知するだけで、URLは省略。検索すれば見つかるという前提に立つ大胆な戦略です。この際、ツイート内にハッシュタグを入れておきましょう。

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1833822843093864740

3.現実的な判断

実際には、リプライにURLを記載するとクリック率が大幅に低下します。また「必ずリプライからURLをクリックしてくれる」ことや「自分で検索してウェブにたどり着いてくれること」を期待するのも現実的ではありません。

そのため、3組のアーティストは多くの場合、(多分)アルゴリズム不利を承知で本文中にURLを直接記載する選択をしています。

・各音楽サブスクへのリンク一覧を紹介

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1806886373246324954

・MV公開にあたりYouTubeへのURLを紹介

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1834732651137450105

この選択の背景には「フォロワー数の暴力」があります。100万を超えるフォロワーを持つYOASOBIの場合、リーチが30%減少したとしても、依然として膨大な数のファンに情報が届きます。URL付きツイートによるリーチ減少よりも、リンクを踏んでもらうことの価値を優先していると推測されます。 もちろん、完全にURL付きツイートのみをしてリーチ減少を飲み込んでいるだけではなく、URL付きツイートを後日セルフリツイートしたり、引用RTすることで、リーチの回復を図っています。また、重要なリリース情報は複数回、異なる角度から投稿することで、総合的なリーチを確保しています。

●明日から使えるポイント

フォロワー数が多くない場合の現実的な戦略として:

・最重要な告知は画像・動画のみでURLなしで投稿し、リプライにURLを記載

・定期的な情報はあえてURLを本文に含め、クリック率を優先

・URL付き投稿の後にセルフRT/引用RTで二次リーチを獲得

・1つの情報につき複数回、異なる切り口で投稿し、総合的なリーチを確保

アルゴリズムとの戦いに完璧な解はありませんが、目的に応じてこれらの戦略を使い分けることが、現実的な対応策と言える。

07:ライブ告知は周知していない?

〜沈黙の戦略?〜

ライブ告知やライブチケット販売に関するツイートを見ていきます。

ライブに関するツイートを検索してみるのですが、新曲告知などと比べてあまりツイート数が多くないのが印象的でした。

・ツイートで何度も告知するまでもなくすぐにチケットが完売する

・チケットに関するツイートは残しておく理由がないので、過去のライブ告知は削除し、タイムラインを最適化

・ライブ情報は公式サイトやファンクラブで優先的に公開している

といったことが考えられますが、真相やいかに。

1・ライブ開催告知(会員先行、一般販売)

https://x.com/nbuna_staff/status/1813861345026318606

https://x.com/nbuna_staff/status/1834443402815082948

2・ライブグッズの告知

https://x.com/nbuna_staff/status/1834131564562903198

https://x.com/nbuna_staff/status/1841743587329114464

3・チケットオフィシャルトレードの告知

https://x.com/nbuna_staff/status/1862427462250242306

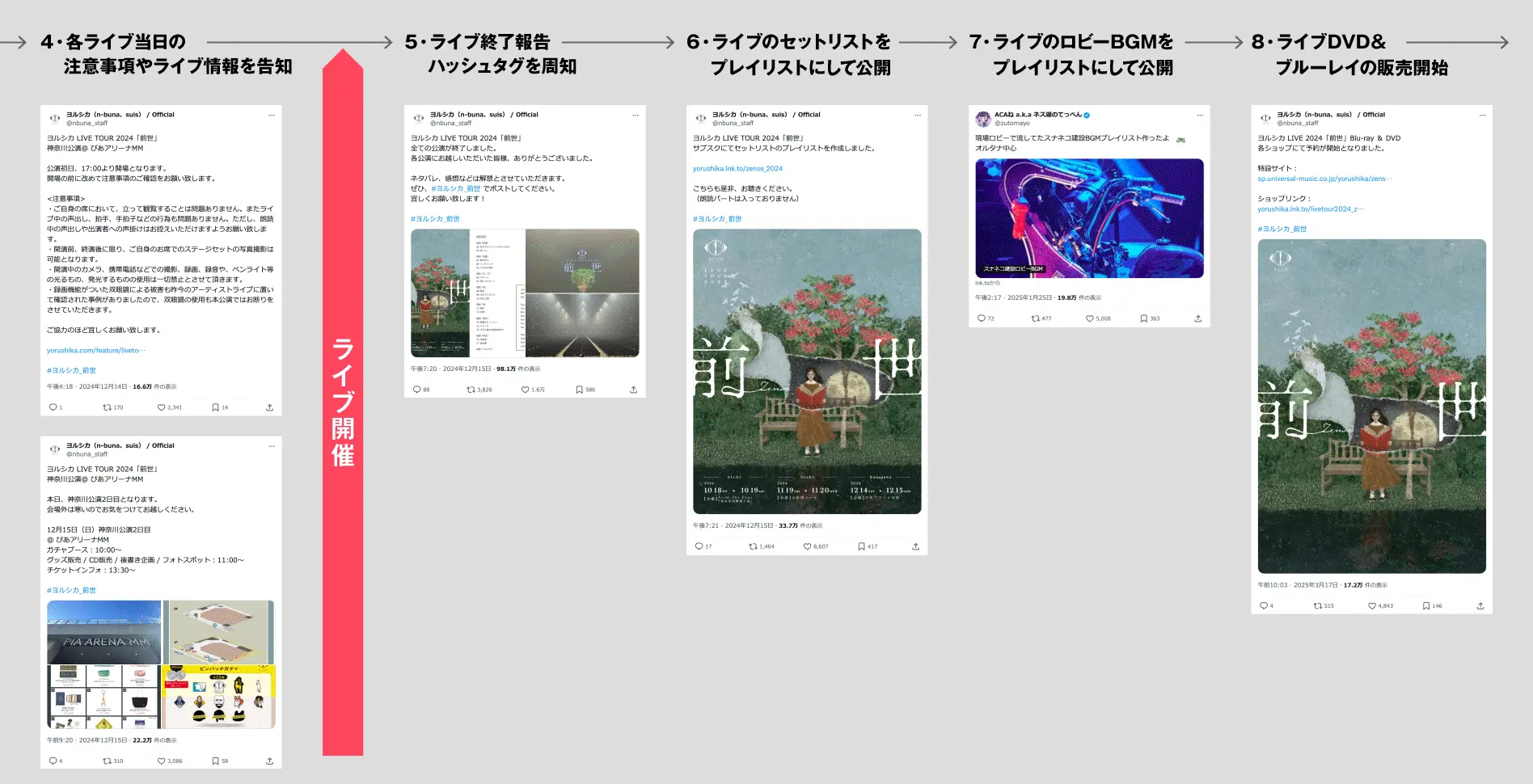

4・各ライブ当日に注意事項やライブ情報(グッズ販売時間など)を告知

https://x.com/nbuna_staff/status/1867831637805084868

https://x.com/nbuna_staff/status/1868088715459137592

5・ライブ終了報告+感想を書く時に使ってほしいハッシュタグを周知

https://x.com/nbuna_staff/status/1868239752685932659

6・ライブのセットリストをプレイリストにして公開

https://x.com/nbuna_staff/status/1868240048371740819

7・ライブのロビーで流していたBGM(※当日のライブのプレイリストとは別)をプレイリストにして公開

https://x.com/zutomayo/status/1883021320440730090

8・ライブDVD&ブルーレイの販売開始

https://x.com/nbuna_staff/status/1901439108784017588

08:ずとまよ。に学ぶ低コスト・高効果の

ファンエンゲージメント獲得戦略

「アーティストはファンとどうコミュニケーションを取るべきか」という永遠の課題に、「ずっと真夜中でいいのに。(以下、ずとまよ。)」は独創的な解答を示しています。

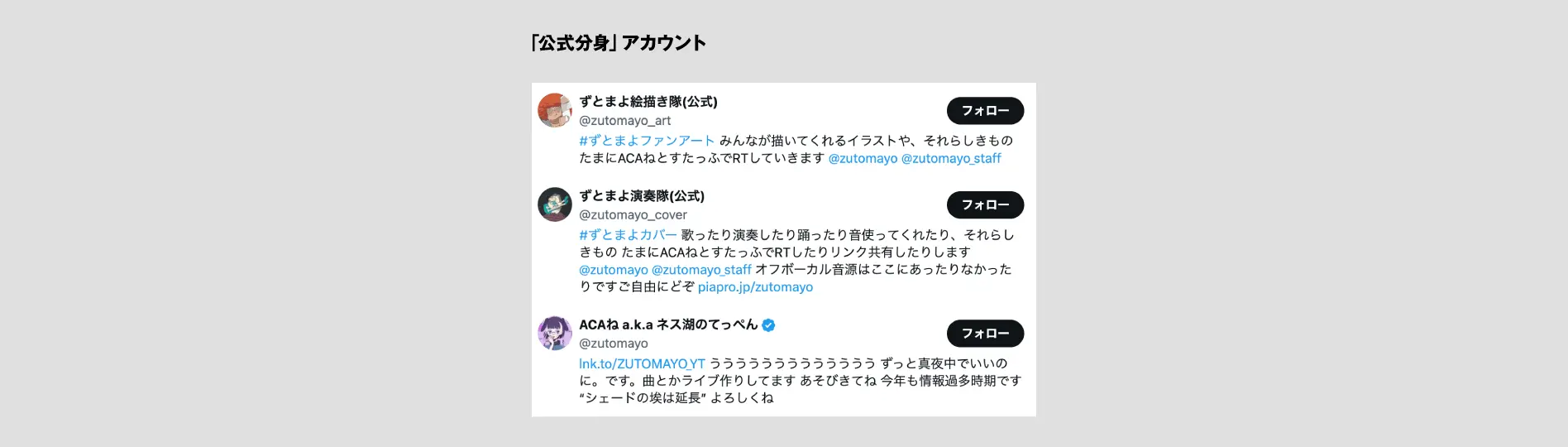

彼らの戦略は、主アカウントと機能特化型の「分身」アカウントによる巧みな役割分担にあります。

ずとまよ。アカウントフォローしているのは以下3つのアカウントのみです。このミニマリズムの中に、彼らのSNS戦略の真髄が見えてきます。

ここで注目すべきはACAねさん(ずとまよ。のメンバー)以外の2つの「公式分身」アカウント。これらは本体からの権威付けを受けながらも、全く異なる機能を果たしています。

「ずとまよ絵描き隊(公式)@zutomayo_art」はずとまよ。のファンアート(イラスト)をひたすらRT。

「ずとまよ演奏隊(公式)@zutomayo_cover」はずとまよ。のカバー(歌唱や演奏)をひたすらRTしています。

本体の公式アカウントが直接RTするよりも体系的なファンアート共有が可能になっていて、どちらも約4万フォロワーを持つコミュニティに発展している点が興味深いですね。

この戦略の秀逸な点をまとめると以下のとおりです。

・運用コストの最小化

→独自コンテンツを作成せず、ファン投稿のリツイートのみの運用で維持コストを極限まで抑制

・ファンの創作意欲の活性化

→「公式に取り上げられるかも」という期待がファンの創作モチベーションを高める

・本体アカウントの純度維持

→メインアカウントは告知・情報発信に集中し、世界観の一貫性を保持

・コミュニティの階層化

→異なる興味(イラスト/演奏)を持つファン層に向けた専用チャネルの提供

・オーガニックなリーチ拡大

→取り上げられたファンの喜びの声がさらなる拡散を生み出す好循環の創出

この「分身戦略」は、運用コストを最小限に抑えながら、ファンとの絆を深め、コミュニティを育成する優れた戦略です。

運用リソースの限られた個人アーティストや、SNS運用にかけられるリソースが少ないときにこそ取り入れるべき手法と言えるでしょう。

●明日から使えるポイント

・主アカウントは情報発信・告知に専念

・ファンの二次創作をカテゴリ別に共有する「公式分身」アカウントを設置

・「公式」と明示することで権威付けしつつ、本体と明確に差別化

・ファン創作物の共有を通じてコミュニティ感を醸成

09:グローバル戦略の一環としての多言語ツイート

世界ツアーを行なっているYOASOBIの場合、頻度は高くありませんが時折英語のツイートが挟まれます。

ライブで世界をまわることは難しいかもしれませんが、現在は各音楽サブスクで世界中の人に音楽を配信できる時代。たまに日本語以外の言語でツイートしてみるのも良いかもしれません。

https://x.com/YOASOBI_staff/status/1901553730232987983

10:結局、どうやってTwitter運用をしたらいいのか

〜夜好性アーティストから学ぶ2つの核心〜

「夜好性アーティスト」のTwitter戦略分析を通じて見えてきた、効果的なTwitter運用の本質は以下の2点に集約されます。

①継続的かつ多角的な情報発信

②アルゴリズムを考慮した戦略的ツイート

①継続的かつ多角的な情報発信

なぜTwitterを使うのか? → 認知を広げるため

認知拡大のカギは、諦めない継続的発信です。同じ情報でも、多様な切り口で繰り返し発信することが重要です。SNSで何度も発信し続けることに躊躇する必要はありません。

「何度も同じことを告知したら嫌われるかもしれない。実際私は何度も同じツイートを目にするのはストレスだ」と思うこともあるでしょう。それならば、同じ内容であってもいろいろな方法で広報してみましょう。(告知の回数についてはこちらのメルマガもご覧ください)

「新曲告知」の部分でもご紹介しましたが、

・リリースまでのカウントダウン

・リリースしましたツイート

・MV公開しましたツイート

・「MV再生数〇〇回超えました」ツイート

など、さまざまな角度から手を変え品を変え伝えることができます。

また、新曲やライブツアーに関する告知の場合は独自のハッシュタグも追加するようにしましょう。

・#アーティスト名_曲名(例:#YOASOBI_アイドル)

・#アーティスト名_ライブツアー名前(例:#ヨルシカ_前世)

②アルゴリズムを考慮した戦略的ツイート

Twitterでの最終目標は何か? → 具体的なアクションの促進

認知獲得後、どんなアクションを促したいかを明確にし、それに適したツイート戦略を立てることが重要です。

ツイートにURLを貼るとリーチが下がります。しかしURLを貼らなければ、URLはクリックされません(それはそう)。

・各ツイートの目的を明確化(認知獲得 vs アクション促進)

・ユーザーの次のステップを常に意識したコンテンツ設計

を意識して、

・リーチ獲得のためのツイート(例:MV動画ファイル添付)

・YouTubeに来てもらうためのツイート(例:テキスト内にYouTubeURLを記載)

をバランスよくツイートしましょう。

もちろん、「リーチ獲得のためのツイート」としてURLなしMV動画ファイルのみ添付をした場合も、リプライにYouTubeなどのURLをぶら下げておきましょう。MV動画ファイルを見たあとにどうしてほしいかを常に考えることが大切です。

効果的なTwitter運用は、単なる情報発信ではありません。認知拡大とアクション促進の絶妙なバランスを取りながら、Twitterのアルゴリズムを味方につける戦略的アプローチが求められます。

夜好性アーティストたちの成功例から学び、自身のTwitter戦略に活かすことで、より効果的なSNSマーケティングが実現できるでしょう。

11:推しの急な「売れ」に備えよう

〜ファンもTwitter運用を学んでおく〜

アーティストの急成長は、時に予測不能なタイミングで訪れます。そんな「推し」の輝かしい瞬間を最大限に支援するために、私たちファンにもできることがあります。

「推し」が注目を集め始めた時、ファンとしてのTwitter運用も重要な役割を果たします。適切な情報拡散、ハッシュタグの活用、エンゲージメントの創出は、アーティストの認知拡大を後押しする強力な武器となります。

もちろん、ここまで書いてきたTwitter運用分析は本来アーティスト側やマネジメントが行うべき運用戦略ですが、現代のSNS環境では、熱心なファンコミュニティの存在がアーティストの成長を大きく左右することも事実です。また、これらのTwitter運用を踏まえれば、ファンとしてTwitter上でどのような行動が求められているかが推測できます(例:ツイートでのハッシュタグの使用、RT、引用RT)。

本記事で分析した「夜好性」アーティストたちのTwitter戦略は、音楽業界に限らず、さまざまな分野で活用できる普遍的な要素を含んでいます。コンテンツクリエイター、ビジネス、教育など、あらゆる領域でのSNS運用に応用可能なヒントが詰まっています。