ブランド構築のためのロゴマークデザイン5分類

ブランドアイデンティティの構築について

ブランドを構成する要素のうち、最も重要なもののひとつが「ロゴタイプ」と「シンボルマーク」です。それらはまとめて「ロゴマーク」と呼ばれます。

この「ロゴマーク」は、あらゆるブランドシステムの中心であり、ブランディングにおいて欠かすことのできないものです。

新たな組織やサービスのためにブランドをつくろうとした時、「ロゴマーク」のデザインはどういったタイプのものが適切なのでしょうか。

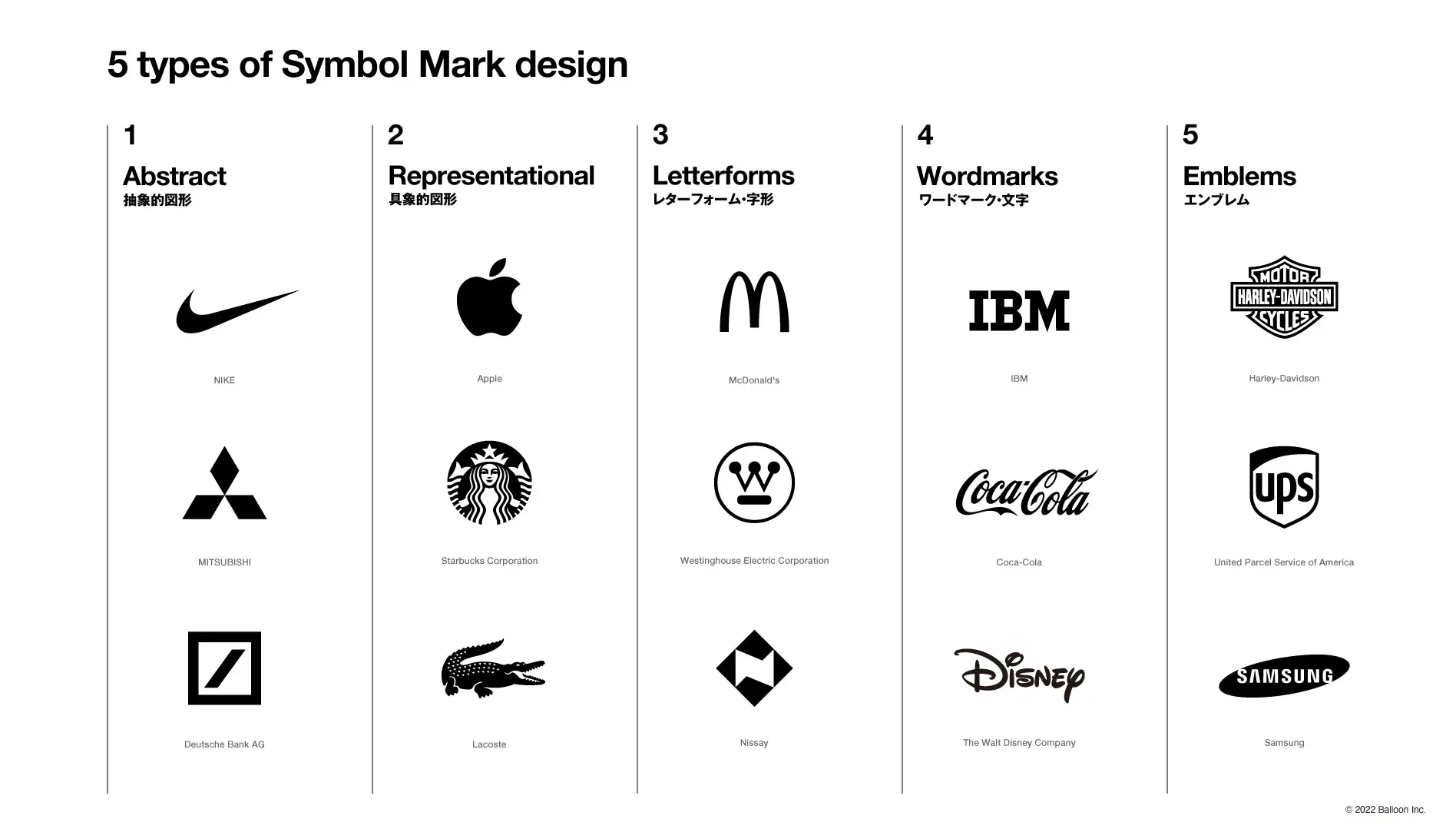

「ロゴマーク」のデザインを大きく5つのタイプに分類し、それぞれの特長を比較することでブランドアイデンティティの構築における手がかりをつかみたいと思います。

*2023年4月:「Signature colors(シグネチャーカラー)」を追記しました。

*2023年10月:例示したデザインを最新の内容へ更新しました。

*2024年1月:文章および例示したデザインを更新しました。

*2025年4月:Balloon Inc.における「デザイン戦略について」のサマリーを公開、追記しました。

ロゴマークデザインの分類について

ロゴマークのデザインには、大きくは上記のように5つのタイプに分類されます。今回は比較的分類しやすい例を元に、Balloon独自の視点によるデザイン分類としてまとめました。(上記5つの分類の複数項目にまたがってデザインされているブランドもあります。)

造形要素が少なく、幾何学的で抽象度の高い 1. Abstract(抽象的図形) のデザインから、右へ向かうにしたがい、要素やモチーフが多く情報量が増加した写実的な表現の 5. Emblems(エンブレム) へと変化する様が見て取れます。

5つのタイプのデザインについてそれぞれの特長を見ていきましょう。

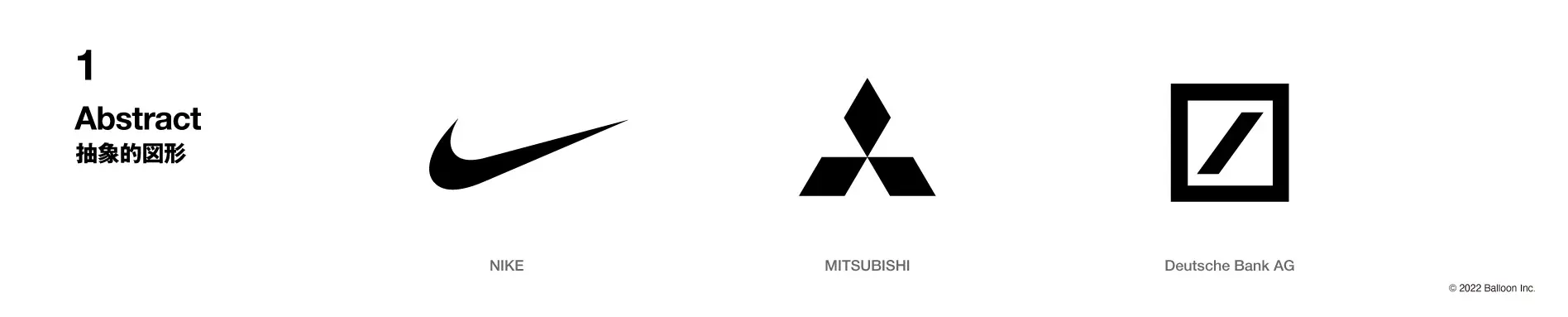

1. Abstract(抽象的図形)

抽象的なシンボルは、一般的にはシンプルでプリミティブ(素朴)な図形の組合わせによってデザインされることが多い点が特徴で、ほとんどの場合において言葉よりも効果的にアイデアを表現することができます。単純な図形の場合は、より記憶に残りやすく、看板のような大きなサイズから、名刺に印刷される小さなサイズまで様々なスケールへの展開も容易と言えるでしょう。

また、要素を削ぎ落とすことで、結果的に文化的背景に左右されないビジュアルによるコミュニケーションに重点が置かれており、言語による障壁が低く、世界共通で受入られやすいという点も特徴です。そうした点からグローバルブランド、グローバルマーケット進出を想定したプロダクト・サービス等に最適と言えます。

一方でシンボルのデザインだけでは具体的な印象に結びつけにくく、シンボルと一緒に社名やサービス名を入れることで、ブランドの認知度とエクイティを構築していく必要があります。

2. Representational(具象的図形)

具象的図形は、具体的な対象物を図案化して描いたシンボルデザインを指します。企業やブランド、製品やサービスを体現するもの、あるいは顧客にもたらす利益を、メタファーなどを用いてひとつの具体的なイメージに要約することが重要です。

社名やサービス名が、シンボルで表現された対象物と同一であるケース(Apple Inc.など)は稀で、シンボルが表す存在との直接的な関係性が無い場合も多く、そうした場合はストーリー性のある背景を同時に設計し、ブランドストーリーとして展開する必要があります。

抽象的なシンボルよりもやや具象的・説明的であるため、認知度や独自性の向上に寄与することができます。一方、ブランドとの関係性の度合いに応じて 1. Abstract(抽象的図形) と同様、社名やサービス名を加え、ブランドの認知度とエクイティを構築していく必要があります。

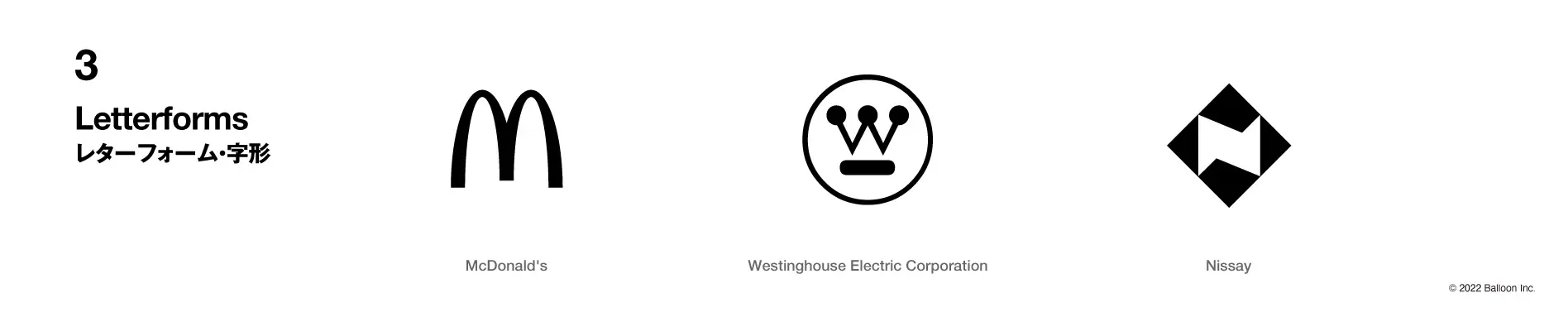

3. Letterforms(レターフォーム・字形)

社名やサービス名、ブランド名の(主に)頭文字をベースにしたデザインを指します。1文字だけではなく、2文字以上の文字・記号を組みあわせるといった場合はモノグラム*1とも呼ばれます。

こうしたレターフォームのロゴデザインは、ブランド名が長い、発音しにくい、または複数の単語を持つ頭字語のブランド名などに用いられることが多い傾向にあります。

加えて、認識を容易にし記憶に定着しやすくするために、単純な文字の形に何らかの装飾や要素を付与する場合もよく見られます。こうしたデザイン的な処理を行う事により、企業や組織の活動内容や属性が表現された、ブランドのオリジナリティの体現につながります。

*1:2つ以上の文字やその他の記号を重ね合わせたり、組み合わせたりして、1つの記号を形成した文様のこと。日本語で「組合せ文字」ともいう。

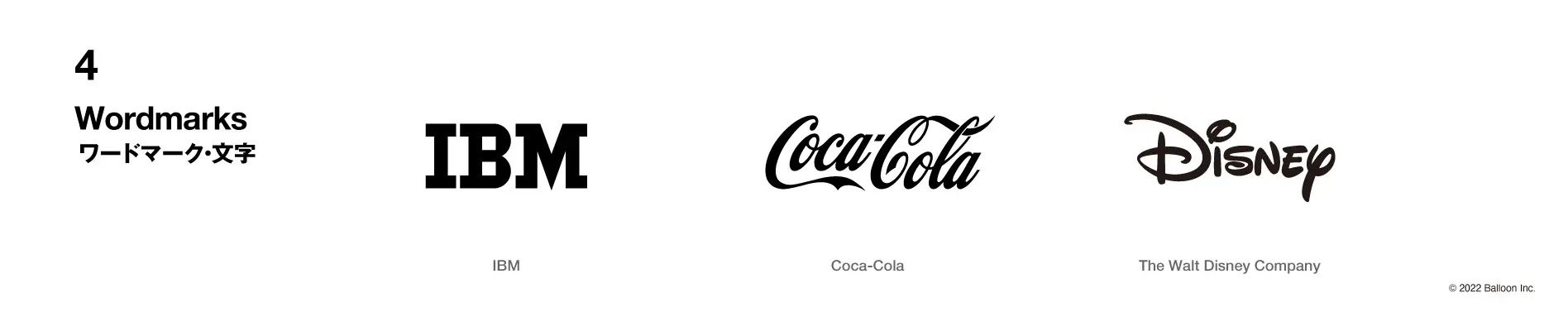

4. Wordmarks(ワードマーク・文字)

ワードマークは、会社名やブランド名を独自のテキストとして(多くは省略することなくフルスペルで)デザインしたものを指します。またコンビネーションマーク*2の一部として使用されるロゴタイプを指す場合もあります。

このワードマークのデザインタイプは、創業者やブランドの出自を表現するような名前が社名になったケースが多く、手描きの跡をあえて残したようなデザインが多用されるのも特徴です。そのため文字そのもののデザインだけでなく、可読性についても考慮する必要があります。

ブランドの中には可読性を一部犠牲にしたようなスクリプト(筆記体)や手描きのサイン、個人的なタッチを表現するデザインも存在します(例えば著名なファッションブランド、Salvatore Ferragamo などがそれにあたるでしょう→Ferragamoも2022年に大幅なリブランディングを実施し、手描きのスクリプト体から先端に石刻文字のディティールを加えたロゴタイプへ変更になりました。デザインはピーター・サヴィルによる)。

数としては減少傾向にあるこうした手の跡を残したようなデザイン手法は、ブランドの出自や属性を示す場合に特に有効であると言えます。すなわち「言葉は意味を伝え、タイプフェイスは性質を伝える。」というコンセプトを体現しています。

*2:コンビネーションマークとはシンボルとロゴタイプを組み合わせて一つのマークとしてデザインされたもの。

5. Emblems(エンブレム)

標章・記章・紋章とも呼ばれる「エンブレム」は、観念または特定の人や物を表すのに使われるデザインを意味します。もともとは神性・部族、国家・徳または悪徳といった抽象概念を視覚的な用語で具体化させたもので、対象または対象の対応物と捉えられます。ここでは「エンブレム」的な造形・デザインを引用したビジュアルデザインを指して分類しています。

エンブレムは、視覚的な形状の中に複数の要素が含まれている事が多く、紋章やバッジ、印鑑のような形にすると正統性の表現にふさわしいデザインと言えます。一方で描かれるモチーフ・要素の数が複数に及ぶケースが多く、視認性が著しく低下するデザインになりやすいデメリットもあります。そのため名刺などといった小さいサイズでの使用に適さないケースも見られます。そうした場合は、サイズ毎に描く要素をシンプルに調整し、視認性を確保するといった方法をとります。

例えば、 Harley-Davidson のWebサイトでは、ヘッダー表示には文字要素を含まないエンブレム外形のみのデザインとする、といった展開を用いています。展開先のアプリケーションに応じて、こうした対応が必要である点も特徴的です。

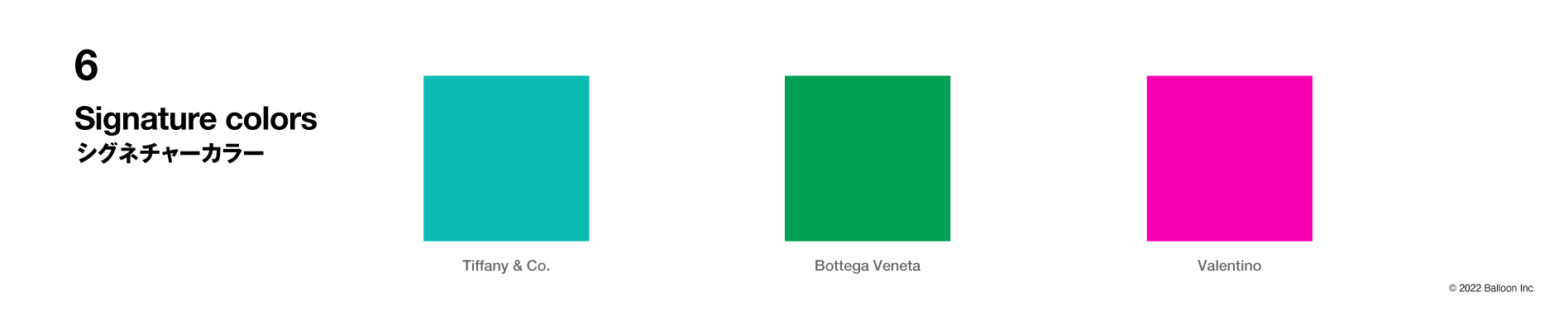

6. Signature colors(シグネチャーカラー)

最近では、主にファッションの分野を中心に、ブランドのアイデンティティを確立するために独自のカラーを活用する例が見られます。そのブランドを象徴するカラーを「シグネチャーカラー」として定め、一貫性のあるイメージを表現することで、ブランドの認知度や信頼性を高めるねらいです。

よく知られるのはTiffany & Co.による「Tiffany Blue(ティファニー・ブルー)」です。この鮮やかなブルーが色の商標として登録されたのは1998年、ブランド専用のカスタムカラーとしてPANTONE社によって標準化されたのは2001年で、こうした取り組みとしては先駆的なものです(「1837ブルー」)。

2021年にはBottega Venetaによる「Bottega Veneta’s parakeet green」、2022年には同じくファッションブランドのValentinoによる「Valentino Pink PP」がブランドのシグネチャーカラーとして展開され、話題になりました。

もともと自然界には無数に存在するものを、多様なシーンで定量的に扱えるよう分類された「色」。こうした観点からは共有材としての側面も無視できません。それらを一私企業が独占的に使用することの是非は、今後議論される必要がありそうです。

近年一部のブランドが取り入れているそうした「シグネチャーカラー」によるブランディングの今後の動向を注視する必要があります。

おわりに

ロゴマークのデザインは、新しいビジネスやサービスの期待感を生むことはできますが、すでに形成されたユーザーの考えや行動を大きく変えることは困難です。そこに本物の関係性や意味を持たせられるのは、その組織が提供する製品やサービスそのものであり、それに代わるものはありません。ブランドにとって重要なのは、そうした提供価値そのものに他なりません。

一方、優れたデザインというものは人の目に留まりやすく記憶に残りやすいものです。加えてそのデザインが意味するところを素早く明確に伝達することができます。そのように、人が接するあらゆる場所・時間において、統一された「世界観」のデザイン表現は極めて重要であると言えます。デザイナーが組織のブランディングデザインに寄与できるのは、まさしくこの点です。

ブランディングデザインの要である「ロゴマーク」は、スマートフォンの中のわずか数ピクセルで描かれた場合でも、建物や看板に大きく表示された場合でも、同じように「ブランド」として認識され、その独創性を発揮しなければなりません。そうしたスケールに対する視点以外にも、デジタルの世界と実際の世界の両方で、また今後何十年の社会環境の変化に耐えうる耐久性を兼ね備えている必要があります。

ブランド開発を実施するにあたり、組織やサービスの特長をとらえ、どういったアイテム、チャネルへアプリケーションを展開するか。ユーザーとの接点や社会的な意義など、その組織の持つ多面的な「価値」を明確にすることで、その組織の独自性をともなったデザインが生み出せると考えます。

ブランドとは、あくまでその組織活動の表出であり、あらゆるブランド・アイデンティティ・デザインは、そこを起点に始まるべきではないでしょうか。

Balloon Inc.では、ブランドを「惹きつける力(求心力)」と「広げる力(遠心力)」という2つの軸で捉え、デザインプロセスを設計しています。

ブランドが持つ潜在能力を最大限に引き出し、持続的な成長へと導くための全体のプロセスや事例をまとめたサマリー「ブランド戦略について」ページを公開しました。あわせてご覧ください。

*記事内の全てのシンボルマーク、ロゴタイプおよび関連する画像は、全てそれぞれの会社、組織に帰属します。